”Die Verfassung ist klüger als wir. Sie schützt uns vor uns selbst”

Am 29. September traf ich Ferdinand von Schirach und Lars Eidinger zu einem Gespräch über “Terror – Ihr Urteil” im Berliner Café “Grosz”. Der Film wird am kommenden Montag, dem 17. Oktober, nicht nur von der ARD ausgestrahlt, sondern zeitgleich in Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Das ist nicht nur für das Fernsehen ein besonderes Spektakel, sondern das wohl größte europäische Theatereignis der letzten Jahre.

Denn der Film geht zurück auf von Schirachs Drama “Terror”, dass seit seiner Premiere im Oktober 2015 in 54 Theatern auf dem Spielplan stand und bislang etwa 150.000 Zuschauer fand. Es führt eine fiktibe Gerichtsverhandlung vor: Ein Kampfpilot der Bundeswehr hat entgegen seiner Befehle ein entführtes Passagierflugzeug mit 164 Menschen an Bord abgeschossen, bevor der Terrorist es in ein mit 70.000 Menschen von besetztes Fußballstadion lenken konnte.

Das Stück lehnt sich eng an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts an, das 2006 den Abschuss entführter Flugzeuge für grundgesetzwidrig erklärte. Im Anschluss an den Film “Terror – Ihr Urteil” werden die Zuschauer aufgefordert werden, per Telefon oder Internet über Verurteilung bzw. Freispruch des Pioloten abzustimmen. Mit dieser Beteiligung des Publikums am Theatergeschehen stellt sich von Schirach deutlich in die Tradition der Lehrstücke Bertolt Brechts. Das Resultat der Abstimmung legt auch fest, welche Urteilsbegründung der Richter abschließend verließt.

Danach werden sich in allen fünf Ländern, die den Film zeigen, Diskussionssendungen dem Thema widmen. Für die ARD wird Frank Plasberg diese Sendung als Sonderausgabe von “Hart aber fair” leiten. Schon im vergangenen Juli hatten die FDP-Politiker Gerhart Baum und Burkhard Hirsch gegen von Schirachs Stück polemisiert und von den ARD-Verantwortlichen verlangt, auf die Ausstrahlung samt Abstimmung und Diskussionssendung zu verzichten.

Offen gestanden war ich mir vor dem Doppel-Interview mit Schauspieler Lars Eidinger, der im Film den Anwalt des angeklagten Kampfpiloten spielt, und dem Autor von Schirach nicht sicher, ob zu Dritt ein auf die Themen des Films konzentriertes Gespräch zustande kommen würde. Doch beide Interviewpartner waren einerseits locker und witzig, andererseits allein an den vom Film aufgeworfenen Fragen interessiert und redeten immer intensiv zur Sache. Ich danke beiden sehr, das Gespräch hier in voller Länge im Blog veröffentlichen zu dürfen.

Uwe Wittstock: Die Ausstrahlung des Stücks „Terror“ in fünf Ländern gleichzeitig ist wohl das größte Theaterereignis Europas seit Jahren. Wie fühlen Sie sich dabei?

Ferdinand von Schirach: "Terror". Ein Theaterstück und eine Rede. btb. 10 Euro

Lars Eidinger: Mir macht das ein bisschen Angst. Natürlich ist es schön, wenn man als Schauspieler Teil einer Produktion ist, die derart viel Aufmerksamkeit kriegt. Aber ich habe immer auch Angst, ein gewisses Maß an Popularität zu überschreiten, so dass es meine Weiterarbeit belastet und alles zu viel wird. Ich möchte nicht zu so einem Gesicht werden, das den Leuten an jeder Bushaltestelle auf die Nerven geht. Wenn ein Projekt solche Dimensionen annimmt, dann fragt man sich schon, ist man dem gewachsen.

Ferdinand von Schirach: Lars Eidinger steht vor der Kamera, er hält buchstäblich seinen Kopf hin für dieses Projekt. Das ist als Schriftsteller angenehmer, an Bushaltestellen wird man nur selten erkannt (beide lachen). Ich freue mich jedenfalls über die Dimension. Sehen Sie, der Terror hat ja längst die Politik verändert, er verändert das Recht und die Moral. Wir müssen uns klar darüber werden, was gerade passiert. Wenn es jetzt gelingt, dass in fünf Ländern zur besten Fernsehzeit über Kant, über unseren Staat und über unsere Gesellschaft in den Zeiten des Terrors diskutiert wird, ist viel erreicht. Genau das ist Demokratie.

Wittstock: Das Stück ist hochpolitisch und keine leichte Kost. Dennoch war es schon in den Theatern ein Riesenerfolg. Ist das große Publikum politischer und anspruchsvoller, als üblicherweise angenommen wird?

Von Schirach: Ja, ich glaube das. Sobald es ernst wird, sobald wir also in der Verantwortung stehen, wollen wir das Richtige tun. Schauen Sie sich nur eine normale Verhandlung in einem Strafgericht an: Wir haben dort ein System, das Laienrichter beteiligt, also Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Sie brauchen keine akademische Ausbildung zu haben, ein juristischer Beruf ist ihnen sogar verboten. Manche solcher Laienrichter – das Gesetz nennt sie «Schöffen» – haben vielleicht ein paar Tage zuvor noch gefordert, man solle endlich die Mörder köpfen und die Sexualstraftäter kastrieren. Aber sobald sie auf der Richterbank Platz nehmen, ändert sich alles. Ich habe in den vielen Jahren als Strafverteidiger nur sehr selten erlebt, dass sich ein Schöffe nicht für den Menschen interessiert, über den er urteilen soll. Es mag an der Atmosphäre des Gerichts liegen, an dem Ernst, wie ein Fall dort erzählt wird. Aber es scheint doch auch noch etwas anderes zu sein: Wir sind Vernunftwesen, wir haben Mitleid und wir wollen gerecht handeln. Die Vorstellung vieler Politiker, die wichtigen Themen seien zu anspruchsvoll für eine große Wählerschaft, halte ich für Unsinn. Das Gegenteil ist der Fall. Bei Kant hieß der Leitspruch der Aufklärung: «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.» Daran hat sich nichts geändert.

Wittstock: Wie wichtig ist der Kunstgriff des Stückes, die Zuschauer am Schluss über das Urteil abstimmen zu lassen? Bringt das die Schauspieler nicht eine ganz ungewohnte Situation?

Eidinger: Im Grunde profitiert man als Fernseh-Schauspieler nicht davon, weil man sein Publikum nicht vor sich hat. Ich habe das gemerkt, als an einem Tag bei den Aufnahmen ein paar Journalisten im Auditorium saßen. Da machte mir das Drehen ungleich mehr Spaß, weil ich merkte, die hören jetzt zum ersten Mal zu und die kann ich gedanklich mitnehmen. Andererseits komme ich bei einem juristischen Thema natürlich ganz schnell an meine Grenzen. Markus Lanz hat mich eingeladen in seine Talk-Show zu „Terror“, aber ich möchte mich lieber nicht einreihen in die Riege der Schauspieler, die, nur weil sie in einem bestimmten Stück mitgespielt haben, glauben, plötzlich der superkompetente Fachmann zum Thema des Stücks zu sein. Also habe ich abgesagt.

Ferdinand von Schirach: "Die Würde ist antastbar". Essays. Piper Verlag. 8,99 Euro

Von Schirach: Wie schade, Herr Eidinger. Es geht nicht um Fachleute, nicht um irgendwelche hochgeschraubten juristische Theorien, die niemanden wirklich interessieren. Wir reden über Moral, Politik und Recht. Und damit reden wir über uns selbst. Die Verfassung ist real und greifbar. Es wäre auch seltsam, wenn das Grundgesetz von Dingen handeln würde, über die sich nur Professoren unterhalten können. Dann würde es nichts taugen. Nein, jeder versteht, was in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes steht. Wir wissen, was Freiheit, Würde oder Sicherheit bedeuten. Und gerade Lars Eidinger hat das alles genau durchdacht und kann es sehr gut erklären.

Eidinger: Das liegt aber auch an diesem Stück. Als Schauspieler wird man ja immer wieder gefragt, wie man so viel Text auswendig lernen kann. Bei mir hat das viel damit zu tun, ob mir ein Text schlüssig erscheint. Bei „Terror“ war das so ein Genuss, die Gedanken nachzuvollziehen und die Argumentation mitzugehen. Das hat mit gedanklicher Genauigkeit zu tun, aber auch mit dem Charme oder Witz des Textes. Gerade wenn der Verteidiger oder die Staatsanwältin sprechen, ist jedes Wort entscheidend und jeder Satz ist immer glasklar. Dieses Stück macht einem mal wieder bewusst, was für ein großer Spaß es ist, genau zu denken. Das ist etwas wahnsinnige lustvolles. Das imponiert mir, auch weil es Ferdinand von Schirach gelingt, wirklich jeder Figur eine eigene Sprache zu geben. Jede hat eine eigene, autarke Schlüssigkeit und Logik.

Wittstock: Wie haben Sie sich vorbereitet auf ihre Rolle als Verteidiger?

Eidinger: Ich war vorher viel im Landgericht. Ich wollte mir einfach ein Bild machen, wie verhalten sich Anwälte, wenn sie vor Gericht auftreten. Wann und wie holen sie den Laptop aus der Aktentasche, wie sitzen sie da, wenn sie der Verhandlung zuhören Diese Besuche waren große Erlebnisse, man wird dort, wie im Theater, Zeuge echter Dramen: Da war ein junger Mann, gerade mal 19, der hat über WhatsApp von seinem besten Freund Mohammed eine Nachricht bekommen: „Wer hat Lust, sich schnelles Geld zu verdienen? 3000 Euro, nach Istanbul fahren und wieder zurück und ein paar Sachen, Schmuck und Kleidung, mitzunehmen?“ Der junge Mann hat die Fahrt gemacht, aber unter den Sachen war Heroin und an der Grenze haben sie ihn geschnappt. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Der ist nicht doof, nur ein wenig leichtgläubig. Dann sitzt man in der Verhandlung und denkt, was macht man jetzt mit dem? Man kann ihn nicht laufenlassen, er muss für seine Tat bestraft werden Das hat mich wahnsinnig mitgenommen.

Von Schirach: Sie mussen Lars Eidinger einmal am Set erleben. Er scheint ganz woanders zu sein, vielleicht noch halb auf der Party von gestern Nacht, er macht Witze, die so mittelgut sind …

Eidinger: (lacht)

Von Schirach: … und dann drehte er sich um, spricht zwei Sätze aus dem Text und innerhalb einer Zehntelsekunde ist er der Anwalt aus dem Film. Er spielt keinen Anwalt, er ist es. Ich habe so etwas noch nie erlebt, es sieht ganz einfach aus, aber genau das ist das Schwerste. Lars Kraume, der Regisseur des Films, hat viel von den Schauspielern verlangt. Er ließ alles Überflüssige weg, verzichtete auf Effekte, es gibt keine Videos und keine anderen Ablenkungen. Und genau durch dieses Reduzieren, durch das Ruhige und das Konzentrierte, entsteht Intensität. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war das ein unvergleichliches Glücksgefühl. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben nachts an Ihrem Schreibtisch ein Stück und dann spielen es irgendwann die größten Schauspieler. Martina Gedeck, Lars Eidinger, Burkhart Klaußner, Florian David Fitz – ich neige nicht gerade zu Begeisterungsausbrüchen, aber als Schriftsteller kann man von so einem Ensemble nur träumen. Mich bewegt das noch immer sehr.

Eidinger: Dieser Text macht etwas mir Dir, wenn Du ihn als Schauspieler sprichst: Ich habe gemerkt, die Stärke des Stoffs ist, dass man immer auf der Seite dessen ist, der gerade redet.

Von Schirach: (lacht)

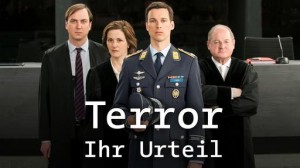

Lars Eidinger, Martina Gedeck, Florian David Fitz, Burkhard Klaußner in "Terror - Ihr Urteil". Bildquelle: ARD

Eidinger: Und das ist toll. Es fängt damit an, dass der Fall in allen Details beschrieben wird. Währenddessen denke ich, ja, sonnenklar, das Flugzeug muss natürlich abgeschossen werden. Aber spätestens wenn die Nebenklägerin redet und erzählt, wie sie den Schuh ihres mit dem Flugzeug abgeschossenen Mannes unter den Überresten gefunden hat, die in den Trümmern waren, denke ich, wie konntet der Pilot das tun, ein Flugzeug abschießen, in dem 164 Menschen saßen? Wahnsinnig wichtig ist dann der Moment, in dem die Staatsanwältin sagt: Die Verfassung ist klüger als wir. Sie schützt uns vor uns selbst. Ihr erster Paragraph lautet. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Es ist also schlicht verfassungswidrig, dieses Flugzeug abzuschießen.

Wittstock: Der Anwalt hat in seinem Plädoyer auch so einen politisch ganz wichtigen Satz …

Eidinger: “Wir sind im Krieg.”

Wittstock: Genau.

Eidinger: Der Satz ist sehr wichtig, aber es ist auch wichtig, ihn richtig zu verstehen. Der französische Präsident Hollande sagte nach den Terroranschlägen von Paris: „Wir sind im Krieg“. Und wollte damit wohl ausdrücken, wir werden uns gegen den Terror militärisch wappnen und zurückschlagen. Ich verstehe den Satz so, mir selbst klarzumachen: Wir dürfen uns nicht vormachen, dass wir in friedlichen Zeiten leben. Unser Frieden hier beruht auf Kriegen, die an anderen Grenzen geführt werden. Wir werden auch militärisch geschützt. Das geht für mich so weit zu sagen, dass mein Wohlstand auf der Armut und der Ausbeutung Anderer fußt. Und deswegen muss ich mir natürlich auch bei so einem Thema die Frage stellen: Woher kommt denn der Terror? Da macht man es sich zu einfach, wenn man sagt, es sind irgendwelche fanatischen Islamisten, die unsere Kultur zerstören wollen. Warum? Was haben die denn gegen uns? Was wollen die denn? Das ist vielleicht nicht das Thema des Stückes, aber das Nachdenken über das Stück führt auch zu diesem Thema.

Wittstock: Es führt zu politischen und juristischen Grundsatzfragen.

Von Schirach: Ja, aber ich kann diese Fragen nicht beantworten, ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich die Gründe für den Terror überhaupt verstehe. Diese Menschen scheinen des Mordens nicht satt zu werden, sie wollen unsere Gesellschaft zerstören, sie stellen ihre Ideologie und Religion über den Menschen. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die aufgeklärte Demokratie auch den Terroristen ausschließlich mit den Mitteln des Rechts begegnen darf. Es geht nicht anders. Wenn wir daran zweifeln, ob das Recht für alle Menschen gleich gelten soll, werden wir scheitern und alles verlieren. Dann hat der Terror gesiegt.

Wittstock: Einerseits wird in dem Stück über Rechtsphilosophie und Politik diskutiert. Andererseits bleibt diese Diskussion ein Gespräch unter Menschen: Florian David Fitz, der den Piloten spielt, ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Jenseits aller juristischen Argumente wird es den Zuschauern schwer fallen, für seine Verurteilung zu stimmen.

Von Schirach: Das stimmt. Aber sehen Sie, genau so ist es auch vor einem richtigen Gericht. Ein gutaussehender, kluger, sympathischer Angeklagter ist immer schwerer zu verurteilen. Es sind ja Menschen, die urteilen, keine Maschinen.

Eidinger: Man wünschte sich, Mörder würden immer aussehen wie Monster.

Von Schirach: Sie sehen aus, wie andere Menschen auch. Sie sehen so aus, weil sie sich kaum von uns unterscheiden.

Eidinger: Auf der anderen Seite, wenn man wissen will, wie viel Neid und Wut eine vordergründige Attraktivität auf sich ziehen kann, da muss man nur mal die Kommentarleisten auf den Websites und Profilen irgendwelcher Prominenten runterscrollen. Es kann auch ins Gegenteil umschlagen, und dann heißt es, diesen Schönling will ich im Gefängnis sehen.

Von Schirach: Sie sollten solche Kommentare nicht lesen.

Wittstock: Wurde während der Dreharbeiten auch über Verurteilung oder nicht gestritten?

Lars Eidinger in "Terror - Ihr Urteil" als Anwalt: "Wir müssen begreifen, dass wir im Krieg sind."

Eidinger: Ja doch. Ich hatte mich am Anfang absolut mit meiner Rolle identifiziert. Das ist immer so. Selbst wenn ich einen Serienmörder spiele, denke ich ja im ersten Augenblick, hoffentlich komme ich irgendwie davon. Beim Lesen dieses Drehbuchs war es genauso: Noch bei den ersten Proben war ich total auf der Seite des Verteidigers, gar keine Frage. Erst im Laufe der Dreharbeiten habe ich meine Meinung geändert und war dann am Ende eindeutig auf der Seite der Staatsanwaltschaft und fand es völlig klar, der Pilot muss verurteilt werden. Was mich an ihm so irritiert, ist, dass er den Abschuss der Passagiermaschine verteidigt, aber dafür nicht ins Gefängnis gehen will. Natürlich weiß ich nicht, ob ich selbst die Größe hätte, aber eigentlich wäre das der Moment, in dem man sagen müsste: Ja, ich habe die Maschine abgeschossen, weil ich es für richtig halte, weil ich die Menschen im Fußballstadion retten wollte, und ich würde auch wieder so handeln. Aber der Tod der 164 Passagiere ist dennoch ein schweres Verbrechen und ich möchte nach den Maßstäben unserer Gesetzeslage, unserer Gesellschaft dafür verurteilt werden.

Von Schirach: Das ist interessant. Helden enden tragisch, sie können keine glückliche Menschen sein. Sie scheitern im Großen, wie wir im Kleinen, das bringt sie uns nahe. Der Held entscheidet sich nicht zwischen Gut und Böse. Das wäre kitschig und vor allem langweilig. Nein, der Held der Tragödie muss zwischen Gut und Gut wählen, zwischen zwei fast gleichwertig hohen Pflichten. Er steht zwischen ihnen, es gibt keinen Ausweg. Beide Entscheidungen kann er moralisch rechtfertigen, aber ganz gleich, was er tut, er wird schuldig. Das ist seine Tragödie. Der Pilot im Stück denkt anders. Er entscheidet sich zwar, aber verneint seine Schuld, er ist kein tragischer Held. Dadurch treten die Zuschauer an seine Stelle. Sie richten über ihn und werden so selbst zum Teil der Tragödie.

Wittstock: Schon die Inszenierungen von „Terror“ an 54 Theatern haben gezeigt, wie schnell das Stück jedes Schauspielhaus zur politischen Bühnen machen kann, in der Zuschauer heftig debattieren. Warum, Herr Eidinger, passiert das sonst so selten im Theater?

Eidinger: Da würde ich widersprechen.

Wittstock: Gut.

Eidinger: Stücke, die einen vordergründigen politischen Bezug herstellen, missfallen mir. Aber sobald man am Theater ein wirklich großes Stück macht, ein Stück von Shakespeare zum Beispiel, ist man auf der sicheren Seite, denn Shakespeares Stoffe haben immer höchste politische Brisanz und aktuelle Relevanz, da sie sich immer grundlegenden und essentiellen Konflikten des gesellschaftlichen Zusammenlebens widmen. Bei „Hamlet“ etwa geht’s um ein korruptes System, gegen das sich die Hauptfigur auflehnt. Dabei handelt es sich um die Familie, also die kleinste gesellschaftliche Zelle neben der Zweierbeziehung. Die Auseinandersetzung mit dieser kleinsten Einheit und den Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens lässt sich auf jedes beliebige System übertragen und hochrechnen. Das ist immer auch im höchsten Maße politisch.

Von Schirach: In gewisser Hinsicht gebe ich Herrn Wittstock schon recht. Politisches wird zwar in unseren Theatern verhandelt, so wie Sie es, Herr Eidinger, beschrieben haben. Aber vieles hat sich geändert. Im Athen des Sokrates ging die gesamte Bevölkerung ins Theater, zu Beginn des letzten Jahrhundert war es hier noch das ganze Bürgertum einer Stadt. Wenn heute Lars Eidinger den Hamlet an der Schaubühne in Berlin gibt, ist das Haus zwar jeden Abend ausverkauft, aber das Publikum ist trotzdem nur ein kleiner, recht exklusiver Teil der Gesellschaft. Eine politische Diskussion über die Grundlagen der Gesellschaft kann dort stattfinden, ihre Wirkung ist allerdings begrenzt. Deshalb habe ich mich auch so über den Mut der ARD, der Degeto und von Oliver Berben gefreut. Es scheint heute ja zum guten Ton zu gehören, über das Fernsehen zu schimpfen. Aber mich hat es beeindruckt – ganz von aussen – mitzubekommen, wieviel Arbeit alleine dahinter steht, fünf Länder zu koordinieren, von denen jeder ein eigenes Programmschema hat. So ein Projekt wäre ohne enormes Engagement überhaupt nicht denkbar. Die Verantwortlichen riskieren einiges, wenn sie ein Programm, das ja doch nicht ganz einfach ist, zur Primetime senden.

Eidinger: Das stimmt. Das bewundere ich auch total. Denn es ist natürlich ein Projekt, das sperrig ist und sich der Gefahr aussetzt, zu scheitern.

Wittstock: Was ist sperrig an „Terror“?

Eidinger: Das Stück ist letztlich ein Kammerspiel. Der einzige Schauplatz ist der Gerichtssaal. Man muss konzentriert zuhören. Der Regisseur Lars Kraume setzt wenig Schnitte und verzichtet fast ganz auf Musik. Das widerspricht allen gängigen Gewohnheiten. Auch meinen eigenen. Wenn das Verhör am Anfang länger als zehn, 15 Minuten dauert, kann mancher Zuschauer unruhig werden. Aber dieses Verhör ist wichtig, es klärt die Grundlage des ganzen Falles.

Von Schirach: Wir haben es zweimal gekürzt. Im Theater kann man sich mehr Zeit lassen, denn wenn die Zuschauer erst einmal sitzen, können sie so schnell nicht wieder raus. Beim Fernsehen schalten die Zuschauer einfach um, sobald sie sich langweilen.

Eidinger: Das Publikum ist extrem gefordert. Schön, dass die ARD das den Zuschauern zutraut und das Risiko eingeht, das manche vielleicht aus- oder wegschalten.

Wittstock: Nach dem Ende des Films kommt in allen Ländern eine Diskussionssendung. In Deutschland von Frank Plasberg geleitet. Wie wichtig ist das für dieses Fernsehereignis?

Von Schirach: Nach den Theaterinszenierungen habe ich es oft erlebt, dass die Zuschauer noch im Foyer standen und sich weiterunterhielten. Manchmal sind die Theaterleute darüber nicht ganz so glücklich, denn die wollen ja auch mal zumachen und nach Hause gehen. Dieses Bedürfnis, über den Fall zu reden, müssen die Sendeanstalten nach dem Film auffangen. Dafür ist, glaube ich, eine Gesprächssendung gut. Auch im Internet werden dafür verschiedene Foren angeboten.

Eidinger: Das war bei den Proben und Dreharbeiten genauso. Wir Schauspieler hatten viele Fragen und eben das Privileg, Ferdinand von Schirach dabei zu haben, der uns zu allem Auskunft gegeben hat. Wir haben ungeheuer viel gelernt. Auch die Zuschauer werden ja ähnliche Fragen haben. Und ganz unterschiedliche Meinungen. Eigentlich müsste sich jeder dazu äußern. Das ist dann Demokratie. Deswegen finde ich es eine völlig falsche Forderung zu sagen, zeigt nur den Film, aber diese Abstimmung könnt ihr euch sparen. Haben ja zwei Politiker vor ein paar Wochen verlangt.

Von Schirach: Wir vergessen das leicht, aber Demokratie ist Diskurs. Durch die lange präsidiale Kanzlerschaft und die Große Koalition, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, scheint uns dieser Diskurs allmählich abhanden zu kommen. Das ist nicht ungefährlich. Wir müssen uns wieder klar darüber werden, dass es unser eigener Staat ist. Wir selbst sind die Gesellschaft, es gibt kein «die da oben» oder andere Ausreden. Es ist unsere Verantwortung und nur wir selbst sollten über unser Leben entscheiden. Damit meine ich nicht, dass es auf Bundesebene Volksentscheide geben sollte. Im Gegenteil, das hielte ich für eine Katastrophe. Wir sehen gerade in der Schweiz oder bei der Brexit-Entscheidung, wie schnell das schiefgehen kann. Natürlich dürfen wir es auch niemals zulassen, dass wir Volksentscheide über Gerichtsverfahren bekommen – das wäre völliger Wahnsinn. Die Zuschauer stimmen bei dem Film nicht darüber ab, ob jemand tatsächlich ins Gefängnis geht. Sie stimmen auch nicht über die Verfassung, über die Würde des Menschen oder über das Luftsicherheitsgesetz ab. Genau genommen ist das Ergebnis der Abstimmung gar nicht so wichtig – die Diskussion selbst ist das Entscheidende. Der Film stellt Fragen, die Antworten müssen wir alle finden. Nur so nehmen wir Einfluß.

Link zu Videos zum Film

Eidinger: Ich glaube, es ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass der Einzelne seinen Einfluss unterschätzt. Das war irgendwann eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, dass ich gemerkt habe, ich kann die Welt vielleicht doch verändern. Ich dachte immer, ich kann’s nicht, ich bin ja nur einer. Aber dann habe ich irgendwann begriffen, wenn ich mein Leben so lebe, wie ich’s für richtig halte, wenn ich meinem Ideal treu bleibe, dann verändert das schon viel. Die größte Stärke in der Demokratie ist die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Dass der sagt: Ich beteilige mich.

Von Schirach: Darum geht’s, genau.

Wittstock: Der Titel des Stücks lautet „Terror“. Terror heißt lateinisch Schrecken. Was macht den speziellen Schrecken dieses Stückes aus?

Von Schirach: Es ist das Erschrecken über uns selbst. Das Erschrecken darüber, wie schnell unsere Moralvorstellungen schwanken, wie unsicher sie sind, wie wenig sie aushalten. Wir glauben im Alltag immer zu wissen, was richtig ist und was falsch. Aber was ist, wenn wir in eine Situation geraten, in der es scheinbar keine richtige Entscheidung mehr gibt? Woran halten wir uns dann?

Eidinger: Unser Land wirkt so friedlich. Dass ein Panzer den Ku’damm langfährt, ist für mich unvorstellbar. Vor einigen Jahren war ich in Sarajevo und die Leute dort haben mir das gleich erzählt: Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Panzer ihre Straßen runterrollen. Noch einen Tag bevor der Krieg ausbrach, konnten sie es sich nicht vorstellen. Niemals, dachten sie wird in unserer Stadt Krieg ausbrechen. Niemals. Und dann passiert’s. Auch um diesen Schrecken geht es in „Terror“: Dass wir begreifen, auch uns kann es treffen. Meine Frau könnte in dem Flugzeug sitzen, meine Frau könnte in dem Stadion sitzen. Und wie soll dann entschieden werden? Abschießen oder nicht abschießen? Wir machen uns etwas vor, wenn wir denken, wir können diese Entscheidung nicht fällen und uns der Verantwortung entziehen. Wir treffen diese Entscheidung jeden Tag, dadurch dass wir in diesem System leben und es schützen. Wir müssen uns dessen nur bewusst werden und uns der Verantwortung stellen. Das ist Demokratie.

![IMG_3630[3]](http://blog.uwe-wittstock.de/wp-content/uploads/2016/09/IMG_363031-e1473857974876.jpg)