Die Familie war eine feste Burg

Günter de Bruyn wird heute 90 Jahre alt. Hier ein Gespräch mit ihm über seine Autobiographie “Zwischenbilanz”, die Vorstellung, das Gute im Übermaß könnte das Schlechte besiegen, Fotos, die unsere Erinnerung verändern und die Schrecken des Krieges, sowie seine Dankbarkeit für Karl May

Uwe Wittstock: Zu Beginn Ihres Buches Zwischenbilanz schildern Sie eine eindrucksvolle Szene: Sie erzählen von dem Film Emil und die Detektive, den sie als Kind gesehen haben. Gegen Ende des Filmes wird, wie es sich gehört, der Bösewicht von der Polizei verhaftet. Emil und seine kleinen Freunde helfen dabei. Sie schreiben über dieses happy end, daß Ihnen „das Bild der Kinderscharen, die sich um den Schuft mit Melone drängen, ihn am Fliehen hindern und damit zu beweisen scheinen, daß geballte Güte stärker sein kann als Gewalt“, dauerhaft im Gedächtnis geblieben ist. Hat diese Vorstellung – das Gute in Übermaß könne das Schlechte besiegen – Sie in Ihrer Jugend beherrscht?

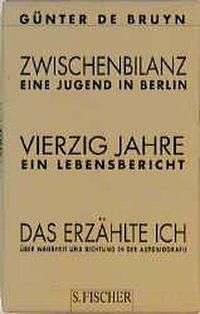

Günter de Bruyn: "Zwischenbilanz". Fischer taschenbuch Verlag, 9,99 Euro

Günter de Bruyn: Ja, das schon. Aber diese Filmszene wird so erzählt, daß die Enttäuschung gleich mitgeliefert wird. Der Leser soll sich nicht die gleichen Illusionen machen wie ich damals. Richtig ist, daß ich der idealistischen Vorstellung lange angehangen habe, das geballte Gute werde schon irgendwie das Schlechte besiegen. Ich habe sie mir erst spät mühevoll abtrainiert. Ich habe die Erinnerung an diesen Kinobesuch auch deshalb ziemlich zu Anfang meiner Zwischenbilanz geschildert, weil das Buch natürlich den Reifeprozeß des jungen Menschen beschreiben soll, der ich einmal gewesen bin. Dieser naive Glaube an den Sieg des Guten wird dann später durch Lebenstatsachen korrigiert. Nebenbei: Die Szene im Kino endet damit, daß ich die Angst schildere, die ich als Kind hatte, aus dem schönen Traum zu erwachen, den mir der Film vermittelte. Offenbar hat auch das Kind, das ich war, zumindest geahnt, daß die Welt nicht so schön und gerecht ist wie dieser Film.

Wittstock: Manche Kapitel Ihres Buches erzählen Sie entlang der Fotos, die Sie noch aus der entsprechenden Epoche besitzen. Sie erklären, wie stark die Erinnerung geprägt ist durch die Fotografien, die wir kennen – auch wenn sich dieser Aspekt in Ihrem Buch nie vordrängt und Sie letztlich doch mehr den persönlichen Erinnerungen vertrauen als den Fotos. Werden unsere Erinnerungen durch unsere Fotos im Nachhinein verändert?

de Bruyn: Das glaube ich schon. An einer Stelle meines Buches erzähle ich, daß ich mir heute nicht mehr sicher bin, ob ich mich an etwas tatsächlich Erlebtes erinnere oder nur an eine Fotografie. Erst nachdem ich die Fotografie nach einiger Zeit wiedergesehen habe, wurde mir klar, daß meine Erinnerung so genau mit dem Foto übereinstimmt, daß ich mich wohl nur an die Fotografie von jenem Ereignis erinnere, nicht an das Ereignis selbst. Da hat sich wohl etwas geändert, seit es die Fotografie gibt: Vor ihrer Erfindung konnte man sich seiner Erinnerungen sicherer sein. Vielleicht ist das aber auch nur für meine Generation so. Möglicherweise gibt es diese Art von Täuschung heute nicht mehr so häufig, weil das Bild inzwischen eine viel alltäglichere Rolle spielt. In meiner Kindheit war die Fotografie noch etwas Neues und etwas Besonderes: In unserer Familie spielten die Familienfotos immer eine große Rolle, sie wurden bei allen Geselligkeiten gezeigt. Wir haben sie oft angeschaut und so haben sie sich stark eingeprägt. Das ist heute, wo fast jeder ein Fernsehgerät im Zimmer hat, wahrscheinlich nicht mehr so. Wenn Bilder in Massen vorhanden sind, ist die Bedeutung des einzelnen Bildes sicher nicht mehr so groß.

Wittstock: Ihre Zwischenbilanz verliert sich nicht in den Erinnerungen, sondern ist geordnet in knappe Kapitel, denen man dramaturgischen Schliff anmerkt. Sie erzählen oft sehr komplexe Geschichten in wenigen, ganz einfachen Sätzen. Wie haben Sie das gemacht?

de Bruyn: Die Schwierigkeit war für mich in erster Linie folgende: Ich wollte mein Leben so einfach wie möglich, daß heißt chronologisch erzählen. Aber im strengen Sinne ist das gar nicht möglich, weil sich oft viele Dinge nebeneinander entwickeln, die nichts mit einander zu tun haben. Das kennt jeder: Was man an einem bestimmten Tag in der Schule erlebt hat, muß nichts zu tun haben mit dem, was am gleichen Tag in der Familie passiert ist. Wenn man also tatsächlich streng chronologisch berichten würde, brächte man für den Leser alles durcheinander. Ich habe dann eine Möglichkeit gefunden, zwar ungefähr in chronologischer Reihenfolge zu erzählen, aber das Erlebte doch zu bestimmten Themenschwerpunkten zusammenzufassen. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, viel wegzulassen, was nicht unbedingt erzählenswert ist. Ich konnte so Schwerpunkte setzen und Spannungsbögen schlagen. Außerdem habe ich mich immer bemüht, neben meinem Leben die Zeit mitzuerzählen. Auch dadurch wird die Erinnerung gesiebt: Man achtet darauf, was wirklich bedeutsam ist, was ein Zeitbild geben kann. Damit entsteht natürlich wieder die Gefahr, daß man das Individuelle vergißt, oder daß man sogar die eigenen Erinnerungen verfälscht, damit sie zum Zeitbild passen. Da muß man aufpassen und eng an den Erinnerungen bleiben. Insofern war das immer eine Gratwanderung zwischen der rein persönlichen Erinnerung und dem Erinnern an das damalige Zeitgeschehen.

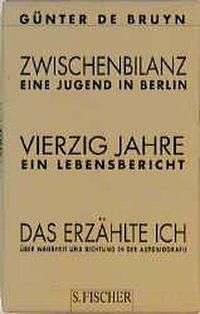

Günter de Bruyn: "Zwischenbilanz / Vierzig jahre / Das erzählte Ich". Buch im Leineneinband. S.Fischer Verlag. 49 Euro

Wittstock: Wenn man Zwischenbilanz liest, hat man den Eindruck, alle Jugendlichen waren damals in der sogenannten „bündischen Jugend“ organisiert. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Uniformen und Aufmärsche sind heute geradezu abschreckend für Jugendliche.

de Bruyn: Die damalige Begeisterung für Jugendorganisationen ist heute schwer nachvollziehbar. Aber den großen Einfluß, den die Hitlerjugend auf die junge Generation hatte, kann man sich wohl nur erklären, wenn man bedenkt, welche Bedeutung die „bündische Jugend“ schon während der Weimarer Republik erreichte. Jede politische Richtung hatte ihre meist uniformierten Jugendbünde. Der Anpassungsdruck, der heute von der Popkultur ausgeübt wird, ging damals in dieser Richtung. Nur wenige konnten sich dem entziehen.

Wittstock: Waren die kirchlichen Jugendorganisationen so etwas wie eine Zuflucht vor den politischen Problemen in dieser Zeit?

de Bruyn: Das waren sie auf jeden Fall mit dem Beginn der Nazizeit. Aber damit ist die Frage nicht beantwortet, warum die „bündische Jugend“ vorher schon so wichtig und beliebt war. Das läßt sich nur historisch erklären. Die Jugendorganisationen entstanden um die Jahrhundertwende, als Ausbruch aus der damaligen Erwachsenenwelt. Die Jungen revoltierten gegen die Alten. Dann machten sich die Parteien diese Organisationen zunutze. Nach 1933 wurden dann vor allem die kirchlichen Organisationen tatsächlich zur Zuflucht für die, die nicht zu den Nazis wollten. Das war eine ähnliche Lage, wie sie später in der DDR wieder auftrat. Da war die Kirche auch in gewisser Weise ein ideologiefreier Raum. Dorthin zog man sich zurück, wenn man von der staatlichen Ideologie nichts wissen wollte.

Wittstock: Sie schreiben, daß Sie die Außenwelt schon vor der Machtübernahme Hitlers als feindlich und angsteinflößend empfanden und die Familie als behütenden Schutzraum. Woher kam das?

de Bruyn: Damals gab es viel mehr intakte Familien im traditionellen Sinn. Die Kinder wuchsen sehr behütet auf. Meine Familie war auch so ein behütendes Nest für die Kinder. Wer so aufwächst, schaut in jungen Jahren die Umwelt leicht etwas ängstlich an. Dann kam bei mir noch hinzu, daß meine Familie in Berlin lebte, aber katholisch war. Wir lebten also in der Diaspora. Ich wuchs mit dem Gefühl auf, daß alles außerhalb der Familie anders war als wir. Die Außenwelt war das Nicht-Katholische und damit Fremde – und also mit Angst verbunden. Hinzu kam selbstverständlich auch noch die Unsicherheit der politischen Zustände am Ende der Weimarer Republik.

Wittstock: Der regelmäßige Weg zur Kirche war also einer, der von den Spiel- und Klassenkameraden wegführte?

de Bruyn: Ja, das war so. Obwohl ich das damals als ganz natürlich empfand. Ich kannte ja nichts anderes. Aber wichtig ist auf jeden Fall, daß früher die Bindung der Kinder an die Familie viel stärker war, als sie das heute üblicherweise ist. Es gab damals für Kinder, bevor sie zur Schule kamen, fast keine Berührung mit der Welt außerhalb der Familie. Es war nicht üblich, die Kinder in Kindergärten zu schicken. Man war kinderreicher als heute, die Mutter war normalerweise zu Hause, und auch die entferntere Verwandtschaft spielte eine größere Rolle. Die Familie war noch so etwas wie eine feste Burg.

"Günter de Bruyn. Leben und Werk". herausgegeben von Uwe Wittstock. Fischer Taschenbuch Verlag

Wittstock: War die Literatur für Sie eine Zuflucht vor Angstgefühlen? Würden Sie Ihre frühe Leidenschaft für die Literatur als eine Flucht vor der Wirklichkeit bezeichnen?

de Bruyn: Nein, das halte ich für einen Fehlschluß. Die Kämpfe, die bei ihm ausgefochten werden, sind welche zwischen Gut und Böse, bei denen das Gute immer siegt. Sie wecken nicht Kriegsbegeisterung, sondern Sinn für Gerechtigkeit. Ich habe Karl May in einer Zeit gelesen, in der Krieg und Militär die Ideale des deutschen Jungen zu sein hatten, und ich habe ihn immer als ein Gegner dieser Ideale empfunden. Seine Bücher vermitteln ein bestimmtes Gefühl von Freiheit, weil es immer Einzelne sind, die alle entscheidenden Dinge tun. Natürlich sind diese großen Einzelnen, Winnetou oder Old Shatterhand, auch Kämpfer, Krieger, aber das ist nicht das Entscheidende dabei. Es ist ein ausgeprägter Individualismus, der sich in den Karl May-Gestalten zeigt. Ich hab das damals, als ich Karl May las, als direkten Gegensatz zu der Gleichmacherei der Nationalsozialisten empfunden. Karl Mays Helden sind immer Einzelgänger, niemals Teil einer uniformen militärischen Masse, wie sie die Nazis verherrlicht haben.

Wittstock: Ihre Erinnerungen an die Kriegsjahre gehören zu den erschütterndsten Abschnitten Ihrer Zwischenbilanz. Sie lassen Ihr Erschrecken über Ihre Mitmenschen, vor allem über die männlichen Mitmenschen, die Soldaten erkennen. Was hat Sie damals am stärksten berührt?

de Bruyn: Ahnungslos wie ich war, entsetzten mich die seelischen Abgründe, die sich in besonderen Situationen plötzlich offenbarten. Ich sah, daß Leute, die gewöhnlich ein ganz normales Leben führen, sich als Soldaten sehr verändern können und einen Zug zur Grausamkeit entwickeln, der besonders dann aufbricht, wenn sie in Gruppen auftreten, in Männerbünden, wie zum Beispiel beim Militär. Normale vernünftige Leute werden hemmungslos brutal. Das habe ich als Kind erlebt und später als Soldat. Im Lazarett erlebte ich Männer, die sich zunächst als hilfsbereite Menschen zeigten, die mir von Frau und Kindern erzählten, und die dann plötzlich Erschießungen als besondere Höhepunkte ihres Lebens bezeichneten. Das war besonders erschreckend deshalb, weil ich das Gefühl hatte, diese Ausbrüche waren nicht an ideologische Schulung gebunden. Es ging hier vielmehr um seelische Abgründe, die immer wieder hervorgerufen und von politischen Kräften jederzeit ausgenutzt werden können.

Wittstock: Andererseits erzählen sie in Ihrem Buch, daß Sie in Ihrer Jugend dazu neigten, Frauen zu idealisieren. Ist das als Kehrseite Ihres Erschreckens vor den Abgründen der Männerseele zu verstehen?

de Bruyn: Das ist einmal die Kehrseite – aber nicht nur das. Diese Neigung, Frauen zu idealisieren, hat auch damit zu tun, daß ich in meiner Jugend keine Gelegenheit hatte, sie kennenzulernen. Wir sind damals fern von den Mädchen aufgewachsen. Meine Oberschule war und hieß Oberschule für Jungen. Dann sind wir früh kaserniert worden und bekamen Frauen überhaupt nicht zu Gesicht. Kein Wunder also, daß man dazu neigte, sie mit einem Heiligenschein zu versehen.

Wittstock: Die Schrecken des Krieges, die Sie als Soldat erlebten, werden in Ihrem Buch zurückhaltend geschildert. Es gibt einige Passagen, die genau und deutlich zeigen, was passiert ist. Aber Sie haben diese Szenen nie melodramatisch oder reißerisch ausgebaut. Welche Ereignisse oder Erlebnisse haben Sie ausgewählt für Ihr Buch, und nach welchen Kriterien?

de Bruyn: Jede Antwort auf diese Frage muß sich so anhören, als sei das alles bewußt gemacht. Das ist aber natürlich nicht so. Es ist in einem Kapitel des Buches davon die Rede, daß ich zu einer Zeit, in der es mir besonders schlecht ging – nach meiner Verwundung – ein großes Zutrauen ins Wort hatte, und daß ich mir vorstellte, man könne den Krieg genau so schildern, wie man ihn erlebte. Diese Hoffnung habe ich längst aufgegeben. Ich bin in dieser Hinsicht bescheidener geworden. Ich weiß, selbst wenn ich das Ganze ausführlich beschreiben würde, könnte ich trotzdem niemals so ganz den Leser erreichen. Ich bin also sparsam umgegangen mit schockierenden Szenen. Vielleicht ist das sogar wirkungsvoller. Ich übergehe also manche Erlebnisse, weil ich das Gefühl habe, sie nicht adäquat wiedergeben zu können. Aber bis ins Letzte kalkuliert, ist das alles nicht.

Wittstock: In der Erinnerung arbeiten ja unbewußte Auswahlmechanismen. Bestimmte Erinnerungen werden intensiv gespeichert, andere werden weggedrängt. Sind sie bei der Arbeit an Ihrem Buch Ihrem Gedächtnis genauer auf die Spur gekommen?

de Bruyn: Problematisch ist das Verhältnis von Erinnerung und Wirklichkeit immer. Es gibt verdrängte Erinnerungen, die beim Schreiben wieder freigelegt werden, manchmal hatte ich aber auch den Eindruck, daß die Erinnerungsarbeit die Verdrängung noch vollständiger macht. Wonach man krampfhaft sucht, das entzieht sich erst recht. Auch gibt es Erinnerungen, die nebelhaft bleiben, und andere, die sich durch Dokumente aus der Vergangenheit als falsch erweisen. Die Zweifel an den Erinnerungen habe ich auch in meinem Buch anklingen lassen. Erinnerung ist nie ganz korrekt.

Wittstock: Die ersten Wochen nach Kriegsende, die Sie auf abenteuerlichen Rückwegen zu Ihrer Familie verbrachten, beschreiben sie als Tage der Anarchie und des freien Lebens. In dieser ersten Nachkriegszeit bekannten sich viele Menschen in Deutschland zu sozialistischen Ideen. Die bildeten dann einen Teil der Anhängerschaft der sich allmählich bildenden DDR. Sie begeisterten sich dagegen eher für die Idee, künftig ganz ohne Staat auszukommen und für einen betonten Individualismus. Warum das?

de Bruyn: Es ist falsch, wenn Sie von Ideen sprechen, zu dieser Zeit war das für mich eher eine Gefühlssache. Ich hatte nach dem Krieg Gelegenheit, in sozialistische Kreise hineinzukommen und war von der Form der wiederum einsetzenden Organisiertheit abgestoßen. Ich hatte in Zwangsorganisationen gelitten und wollte aus jedem uniformierten Denken heraus. Politisch war das nur in Ansätzen. Vorherrschend war eine Skepsis, die mich vor Vereinnahmung auf der Hut sein ließ.