When I’m Sixty-Four

Heute vor 64 Jahren wurde Otto Waalkes, der Vater der neuen deutschen Comedy, im ostfriesischen Emden, Stadtteil Transvaal, geboren. “Will you still need me / Will you still feed me / When I’m Sixty-Four”, sangen einst vier Philosophen aus Liverpool. Fragen, die es in sich haben an einem Geburtstag, der es in sich hat. Deshalb soll die Suche nach den Ursprüngen eines großen Komikers hier beginnen mit einem höchst autobiographischen von Waalkes über die eigenen Ursprünge. Ein Gedicht, das der Musik jener vier Weisen aus England ebenfalls verpflichtet ist.

Heute vor 64 Jahren wurde Otto Waalkes, der Vater der neuen deutschen Comedy, im ostfriesischen Emden, Stadtteil Transvaal, geboren. “Will you still need me / Will you still feed me / When I’m Sixty-Four”, sangen einst vier Philosophen aus Liverpool. Fragen, die es in sich haben an einem Geburtstag, der es in sich hat. Deshalb soll die Suche nach den Ursprüngen eines großen Komikers hier beginnen mit einem höchst autobiographischen von Waalkes über die eigenen Ursprünge. Ein Gedicht, das der Musik jener vier Weisen aus England ebenfalls verpflichtet ist.

Mein Transvaal

Ein Gedicht von Otto Waalkes

(Zu singen auf die Melodie des Beatles-Songs „Penny Lane“ von John Lennon und Paul McCartney)

In meiner Heimatstadt in Emden gibt es ein Quartier

Die Eingebor’nen nennen es Transvaal

In diesem ganz normalen Kral

Lebte ich einmal

Godfried-Bueren-Straße heißt’s, wo ich geboren bin

In einem Reihenhaus aus rotem Klinkerstein

Ich ritzte da meinen Namen rein

Ja, das musste sein

In Fiftynine

Mein Transvaal, denk ich an dich, dann wird mir heiß

Das singe ich ganz laut und denke leis’

Was soll der Scheiß?

An der Ecke gab’s ne Kneipe Zum Klabautermann

Da versoffen die Matrosen Haus und Boot

Und dann torkelten sie an Bord im Morgenrot

Müde und halbtot

Mein Transvaal, denk ich an dich, dann wird mir heiß

Das singe ich ganz laut und denke leis’

Was soll der Scheiß?

Nachbar Kuhlmann hatte Töchter, die war’n wunderschön

Auf dem Hinterhof ham wir Versteck gespielt

Dabei hab ich ihnen ganz gezielt

Untern Rock geschielt

Bei dem kleinen Luftschutzbunker war ne Bäckerei

Da gab es manchmal Brötchen, manchmal nicht

Bäcker Behrens tat nicht immer seine Pflicht

Denn er hatte Gicht

Bedauerlich

Mein Transvaal, denk ich an dich, dann wird mir heiß

Das singe ich ganz laut und denke leis’

Was soll der Scheiß?

Klinker kann sehr kalt sein

Erinnerung an einen Ausflug nach Emden-Transvaal / Von Uwe Wittstock

Die Bäckerei ist lang schon geschlossen, der Bäcker tot. Aber der kleine Bunker ist noch da. Die Bäckerwitwe wuchtet den Elektromäher in den Vorgarten, obwohl der Rasen kurz ist wie eine Nagelbürste. Ja, an den jungen Otto Waalkes erinnert sie sich: „War so’n Hampelmann.“ Ihr Mann und sie standen immer im Laden. Nix da Gicht. Ihre Töchter sind mit Otto Rollschuh gelaufen, tagelang. Drei Häuser weiter rauf, rechter Hand, hat er gewohnt. Dann schimpft sie noch über den Bunker. Sie zeigt eine Spanne zwischen Daumen und Zeigefinger: Soo eine Akte hat sie im Haus, kann sie mir gern holen. Aber wegreißen will die Stadt den Bunker nicht, dabei steht er auf ihrem Grundstück.

Jugendzentrum Emden-Transvaal

Maria sitzt in der „Pinte“ an der Dollartstraße. Die „Pinte“ ist, sagt Maria, eine Arbeiterkneipe. Sie macht einen selbst gezimmerten Eindruck: ein Schankraum hinter einem Kiosk, kein Zapfhahn, nur Flaschenbier, zwei Daddelautomaten, ein Kicker, ein Fernseher, ein Tisch, an dem ein paar Männer um Korn würfeln. Maria kann sich bestens an Otto erinnern. Sie ist drei Jahre jünger als er. Er war Betreuer ihrer Gruppe im Jugendheim: „Hat bei jeder Gelegenheit auf seiner Gitarre geklimpert und Faxen gemacht.“ Am schönsten aber war, sagt Maria, ohne dass ich sie fragen müsste, das Versteckspiel in den Hinterhöfen: „Nachts mit Taschenlampe“. Eins, zwei, drei für Eckstein, alles muss versteckt sein, summt sie mit den Händen vor den Augen. Davon, dass die Jungs den Mädchen untern Rock schielten, erzählt sie nichts. „Godfried-Bueren-Straße 56, da wohnte Otto, weiß ich noch.“

Die Godfried-Bueren-Straße ist lang und schnurgerade. An ihrem oberen Ende, näher zur Innenstadt Emdens, stehen kleine Klinker-Einfamilienhäuser, an ihrem unteren Ende kleine Klinker-Wohnblocks mit je vier Parteien. Der ganze Stadtteil Transvaal wirkt wie ein Häuser-Fließband in Klinker-Rot. Mal drei- oder vierstöckige Mietskasernen, mal ein- oder zweistöckige Reihenhäuser, immer Klinker. Zusammen mit dem Rasen der Vorgärten, den Hecken und Bäumen in den Höfen ergibt das eine Welt ganz aus rot und grün. Es sind stille Straßen, in denen man das Meer riecht und ab und zu das Warnhorn der Güterzüge vor den Bahnübergängen hört.

Die Godfried-Bueren-Straße ist lang und schnurgerade. An ihrem oberen Ende, näher zur Innenstadt Emdens, stehen kleine Klinker-Einfamilienhäuser, an ihrem unteren Ende kleine Klinker-Wohnblocks mit je vier Parteien. Der ganze Stadtteil Transvaal wirkt wie ein Häuser-Fließband in Klinker-Rot. Mal drei- oder vierstöckige Mietskasernen, mal ein- oder zweistöckige Reihenhäuser, immer Klinker. Zusammen mit dem Rasen der Vorgärten, den Hecken und Bäumen in den Höfen ergibt das eine Welt ganz aus rot und grün. Es sind stille Straßen, in denen man das Meer riecht und ab und zu das Warnhorn der Güterzüge vor den Bahnübergängen hört.

Von Marias Erinnerungen gelenkt, gehe ich an der Ottifanten-Plastik vorbei, das Otto seinem Transvaal gestiftet hat, nehme in der Godfried-Bueren-Straße die Parade der geraden Hausnummern ab und entdecke zwischen der 60 und der 48 eine Straßenkreuzung, aber kein Haus mit der Nummer 56. Gelenkt von den Erinnerungen der Bäckerwitwe, zähle ich von der alten Bäckerei drei Häuser weiter rauf, finde Haus 46, dort aber kein Anzeichen, dass hier jemals eine Familie Waalkes gelebt haben könnte, gesegnet mit einem blonden, faxenmachenden Sohn, der einen Schlag hatte bei den Nachbarstöchtern nicht nur beim Rollschuhlaufen.

Von Marias Erinnerungen gelenkt, gehe ich an der Ottifanten-Plastik vorbei, das Otto seinem Transvaal gestiftet hat, nehme in der Godfried-Bueren-Straße die Parade der geraden Hausnummern ab und entdecke zwischen der 60 und der 48 eine Straßenkreuzung, aber kein Haus mit der Nummer 56. Gelenkt von den Erinnerungen der Bäckerwitwe, zähle ich von der alten Bäckerei drei Häuser weiter rauf, finde Haus 46, dort aber kein Anzeichen, dass hier jemals eine Familie Waalkes gelebt haben könnte, gesegnet mit einem blonden, faxenmachenden Sohn, der einen Schlag hatte bei den Nachbarstöchtern nicht nur beim Rollschuhlaufen.

„Otto Waalkes?“ brummt der gebeugte ältere Mann vor Nummer 62, der im Blaumann, mit Bartstoppeln und Friesenplatt ein bisschen aussieht wie ein Arbeiterdenkmal: „Klar, da.“ Er deutet auf Nummer 68. Dort tritt, sobald ich ankomme, der Hausherr aus der Tür und wehrt, sobald ich frage, mit voller Gewissheit ab: Nein, nein, ganz falsch, auf der anderen Straßenseite wohnte Otto, da hinten irgendwo – und holt rufend Bestätigung ein bei der Nachbarin, die gerade vom Einkauf heimkommt. Sie steht unter ihrer Hausnummer 70 und stimmt fröhlich zu: Felsenfest stehe, dass Familie Waalkes schräg gegenüber gewohnt habe in der Nummer 70, bei den ungeraden Ziffern, eben da drüben.

Einen fabelhaften Augenblick lang liegt der Verdacht nahe, in einen von der Nachbarschaft einstudierten Otto-Sketch geraten zu sein. Ich suche das Fenster, hinter dem sich der Kameramann versteckt. Doch dann, neben der Haustür von Nummer 67, findet sich ein dritter Beweis dafür, wie eng Lyrik und Leben bei Waalkes ineinander verstrickt sein können. In mittlerer Höhe, bequem erreichbar für einen Halbwüchsigen, der auf der obersten Treppenstufe sitzt, ist in den Klinkerstein geritzt: „O. Waalkes 13. 10. 63“. Ein Indiz, dass Otto schon als Fünfzehnjähriger zu den Menschen gehörte, die um jeden Preis Spuren auf dieser Welt hinterlassen wollten. Ein Beleg aber auch, dass Otto mit fünfzehn an Gewitztheit noch ein wenig zulegen konnte, hatte er seinen Eltern doch nicht nur den Hauseingang verschrammt, sondern den Namen des Täters gleich mitgeliefert.

Einen fabelhaften Augenblick lang liegt der Verdacht nahe, in einen von der Nachbarschaft einstudierten Otto-Sketch geraten zu sein. Ich suche das Fenster, hinter dem sich der Kameramann versteckt. Doch dann, neben der Haustür von Nummer 67, findet sich ein dritter Beweis dafür, wie eng Lyrik und Leben bei Waalkes ineinander verstrickt sein können. In mittlerer Höhe, bequem erreichbar für einen Halbwüchsigen, der auf der obersten Treppenstufe sitzt, ist in den Klinkerstein geritzt: „O. Waalkes 13. 10. 63“. Ein Indiz, dass Otto schon als Fünfzehnjähriger zu den Menschen gehörte, die um jeden Preis Spuren auf dieser Welt hinterlassen wollten. Ein Beleg aber auch, dass Otto mit fünfzehn an Gewitztheit noch ein wenig zulegen konnte, hatte er seinen Eltern doch nicht nur den Hauseingang verschrammt, sondern den Namen des Täters gleich mitgeliefert.

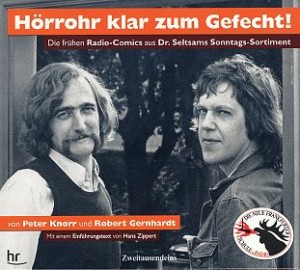

„Wer heute auf Transvaal lebt“, meint Maria, „kann sich sehen lassen in Emden.“ Aber früher war das anders. Von Hans Grigull, sagt Maria, dem ehemaligen Bürgermeister, soll ich mir alles erklären lassen und sucht mir aus dem Telefonbuch der „Pinte“ seine Nummer gleich raus. Grigull wohnt noch immer auf Transvaal. Auch er erinnert sich an den jungen Otto, aber besser noch erinnert er sich an dessen Onkel Gerd Waalkes, der mit komischen Gedichten und Anekdoten bei Vereinsfesten auftrat. „Da war wohl was in den Genen, bei denen.“ Wo holst Du Deine Witze bloß immer her, hat er Gerd Waalkes mal gefragt, sagt Grigull. Die kommen ganz von allein, war die Antwort, „wenn ich nachts so unter den Pannen lieg.“

Emden-Transvaal, ein Leben "unter den Pannen"

Transvaal wurde um 1900, nachdem man begonnen hatte, den Emdener Hafen auszubauen, als Siedlung für Hafen- und Werftarbeiter auf die nächstgelegene Weide gesetzt. Es waren einfache Unterkünfte, erzählt Grigull, mit Stalltüren in den Wohnungen und nackten Eisenstangen statt Türklinken. Wer im Parterre hoch schaute zum ersten Stock, sah keine Decke, sondern nur die Balken samt der Bodendielen der oberen Etage. Wer oben im Bett lag, sah über sich die bloßen Dachpfannen, er lag „unter den Pannen“. Und wenn es im Winter schneite und stürmte, konnte er morgens Schnee auf seiner Bettdecke finden.

Im Krieg wurden über die Hälfte der Häuser ausgebombt, danach notdürftig wieder zusammengeflickt. Bald waren viele der Häuser überaltert, verwahrlost. Niemand in Emden zog gern um nach Transvaal. 1978 sammelte Grigull als Gewerkschafter 87 Unterschriften, ging damit zum Oberbürgermeister, und sein Kampf um ein Sanierungsprogramm begann. 50 Millionen sind schließlich in den Stadtteil gepumpt und die meisten Häuser an deren Bewohner verkauft worden. Das Vorstadtidylle in rot und grün begann.

The Rustlers, mit Gitarrist Otto Waalkes

Da lebte Otto längst in Hamburg und hatte die ersten Fernsehshows und Goldenen Schallplatten schon hinter sich. In seiner Zeit auf Transvaal war von Sanierung nicht die Rede. Von Vorstadtidylle auch nicht, sondern viel eher vom rundum verklinkerten Problem-Quartier. Heute steht in Emdens Zentrum, gleich an der Großen Straße, das „Otto-Huus“, das den Touristen die ganze Otto-Produktpalette anbietet: T-Shirts, CDs, Filme, Bücher, Kappen. Dort hängt neben dem Flipper im ersten Stock ein Foto aus dem Jahr 1964 von der Band „The Rustlers“ mit einem Fünfzehnjährigen an der Gitarre namens O. Waalkes. Oben, überm Eingang des Otto-Huus, bricht ein Ottifant, Ottos alter ego, durch die Klinkerfassade. Als der Fünfzehnjährige O. Waalkes seinen Namen in den roten Stein neben der Haustür ritzte, musste er noch zehn Jahre auf seinen Ausbruch warten. 1973, mit seiner ersten LP, war es so weit. Sie kämpfte sich rauf bis an Platz 1 der Charts, der Klinker war besiegt.

Symbolträchtiger Ausbruch aus der Klinker-Welt