Kritik als geistiges Schauspiel

Zur Feier des 92. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki wiederholen wir die Aufzeichnung einer Talkshow zu seinen Ehren. Hier das geheime Protokoll der ebenso denkwürdigen wie hochrangig besetzten Sendung, an der Friedrich Schlegel (1772-1829), Ludwig Börne (1786 – 1837) und Alfred Kerr (1867 – 1948) teilnahmen

Es geht los: Fernsehstudio, Scheinwerfer, Kameras. Auf dem Podium ein Moderator und drei Talkshowgäste. Als Kulisse Möbelhaus-Regale mit Möbelhaus-Buchattrappen.

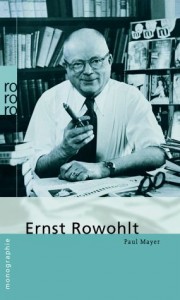

Moderator: Guten Abend meine Damen und Herren, heute feiert der wohl bekannteste Kritiker der Gegenwart, Marcel Reich-Ranicki, seinen 92. Geburtstag. Aus diesem Anlass haben wir drei seiner berühmtesten deutschen Kollegen zum Gespräch eingeladen. Ich darf vorstellen, von rechts nach links: Friedrich Schlegel (1772 – 1829), Ludwig Börne (1786 – 1837) und Alfred Kerr (1867 – 1948).

Schlegel, Börne, Kerr nicken knapp in die Kamera.

Moderator: Marcel Reich-Ranicki wurde 1920 in Włocławek, Polen, geboren, besuchte ab 1929 in Berlin die Schule…

Kerr (unterbricht): Was ist das hier? Schulfunk?

Schlegel: Dafür brauchen Sie uns ja wohl nicht. Das weiß inzwischen jeder. (Steht auf, will gehen).

Kerr: Das weiß jeder Tankwart! Wie Reich-Ranicki so gern sagt. (Will ebenfalls gehen, Börne macht Anstalten, den beiden zu folgen.)

Moderator (verdattert): Aber meine Herren. Was wollen Sie denn?

Kerr: Fragen. Ernste Fragen.

Schlegel: Wir sind schließlich nicht zum Spaß hier.

Schlegel, Börne, Kerr lassen sich zurück in ihre Sessel fallen.

Moderator (eifrig): Also Fragen! Zum Beispiel: Wie konnte Reich-Ranicki die herausragende Position erreichen, die er heute hat?

Kerr: Blöde Frage.

Ludwig Börne, Gemälde von Moritz Oppenheim, Öl auf Leinwand (1827)

Börne: Das ist viel zu pauschal und undifferenziert gefragt. Ich will Ihnen trotzdem eine Teilantwort geben: Als Reich-Ranicki 1958 in die Bundesrepublik kam, hatte die Literatur eine ganz andere Funktion als heute. Sie war ein Leitmedium mit großem Einfluss auf das öffentliche Bewusstsein des Landes. Von der Kultur erwartete man nach dem Nazi-Desaster politisch-moralische Orientierung. Reich-Ranicki hat damals in seinen Kritiken oft wie ein Anwalt argumentiert. Er hat manchen Autoren nachgewiesen, wie tief sie noch – unbewusst – im Nazi-Denken stecken geblieben waren. Solche Rezensionen von ihm erschütterten den Kulturbetrieb wie Erdbeben. Dazu machte er, der eben aus dem Ostblock gekommen war, den ahnungslosen Westdeutschen klar, was literarisch in der DDR lief und dass dort keineswegs nur dumpfe Parteischriftsteller schrieben.

Schlegel: Mein lieber Börne, ich verstehe: Ihnen als dem politischen Zuchtmeister unter den deutschen Großkritikern gefällt dieser Aspekt an Reich-Ranickis Laufbahn besonders. Aber hinzufügen sollten Sie, wie wenig Reich-Ranicki sich aus politischen Gründen in seinem literarischen Urteil beirren ließ. Seine Verrisse von Heinrich Bölls Romanen sind legendär. Obwohl er Böll politisch verteidigte, ging er mit ihm literarisch ins Gericht.

Kerr: Kritik als geistiges Schauspiel! Großes öffentliches Spektakel. Jeder Artikel ein Drama!

Moderator: Aber andere Kritiker dieser Zeit haben auch politisch argumentiert. Warum wurde gerade Reich-Ranicki so populär?

Kerr: Der Mann hat sagenhaftes Temperament. Seine Kritiken sind keine gelehrten Erörterungen, sondern Brandreden. Er ist ein Volkstribun. Ein Volkstribun der Kritik. So etwas liebt das Publikum. Ich bin Theaterkritiker. Ich weiß das.

Moderator: Aber wurde er von seinem Temperament nicht auch zu Fehlern hingerissen? Hat er nicht auch Autoren verkannt?

Kerr: Blöde Frage. Natürlich.

Börne: Kein Kritiker ist allen Spielarten der Literatur gewachsen. Dazu ist Literatur viel zu komplex. „Was man sagt, stimmt nie“, meinte Robert Musil einmal, „das Phänomen ist immer vielseitiger als die Kritik.“ Also macht jeder Kritiker Fehler. Wie könnte es anders sein? Wenn selbst Ärzte, Apotheker, Architekten Fehler machen, warum sollten gerade Kritiker unfehlbar sein? Kerr hielt Brecht für eine Niete. Schlegel schieb herablassend über Lessings Stücke…

Schlegel: …und von Ihnen, lieber Börne, stammt der Satz: „Seit ich fühle, habe ich Goethe gehasst, seit ich denke, weiß ich warum.“

Börne (mürrisch): Ja, sicher. Wie ich sage: Kein Kritiker ist unfehlbar. Jeder verkennt irgendwann mal einen Autor. Wird ein Kritiker so stark wahrgenommen wie Reich-Ranicki, werden auch seine Fehlurteile stark wahrgenommen. Der Ruhm wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Die Missgriffe unbekannter Kritiker werden achselzuckend übergangen und vergessen.

Moderator: Aber warum hatte und hat Reich-Ranicki dann so viele Gegner und oft auch Feinde? Erst kürzlich hat Martin Walser in seinem Tagebuch…

Kerr (unterbricht): Saublöde Frage.

Börne: Verächtlich ist der Kritiker, der keine Feinde hat.

Friedrich Schlegel 1790

Schlegel: Sich Feinde zu machen, gehört zum Handwerk eines unabhängigen Kritikers. Nur wer so urteilt wie alle anderen Kritiker auch, hat keine Feinde. Denn der geht ängstlich inmitten der Herde in Deckung. Aber Deckung hat Reich-Ranicki nie gesucht. Im Gegenteil. Wer eigenständige und entschiedene Urteile fällt, hat schnell eine eigenständige und entschiedene Kollektion von Feinden. Bei Reich-Ranicki kommt aber vielleicht noch ein zweiter Umstand hinzu. Er selbst hat das beschrieben: Reich-Ranicki zeichnet sich durch eine Eigenschaft aus, die oft bei Juden auffällt, sei es günstig, sei es ungünstig, und die zur Folge hat, dass sie, die Juden, für manche Menschen in ihrer Umgebung nicht so leicht erträglich sind und ihnen vielleicht sogar auf die Nerven gehen. Was ich meine, lässt sich mit Worten wie „Intensität“ oder „Heftigkeit“ andeuten. Reich-Ranicki besitzt Intensität in hohem Maße.

Kerr: Intensität? Leidenschaft! Verbunden mit dem festen Glauben an Vernunft und Argument.

Moderator: Aber von Politik ist in seinen Kritiken heute keine Rede mehr.

Börne: Ja, weil die Welt sich dreht und die Dinge sich wandeln. Und mit ihnen die Literatur.

Schlegel: Spätestens mit den achtziger Jahren hatte sich die Funktion der Literatur in Deutschland geändert. Die einzige intellektuelle Gewissheit war nun, dass es keine intellektuellen Gewissheiten mehr gibt. Dass es nur noch konkurrierende Denkformen gibt, die alle ein gewisses Recht für sich beanspruchen können. Man hat das „postmodern“ genannt, aber es sieht manchen Überzeugungen aus meiner Epoche um 1800 zum Verwechseln ähnlich. Reich-Ranicki hat das gespürt. Also feierte er die Literatur als ein Vergnügen, als ein ironisches Spiel, bei dem Weltsichten erprobt werden, der Autor aber augenzwinkernd zu verstehen gibt, dass man alles das mit gleichem Recht auch aus anderer Sicht betrachten könnte. Mit Beliebigkeit hat das nichts zu tun. Denken Sie daran, wie oft er sich trotzdem mit anderen im Literarischen Quartett in die Haare geriet.

Moderator: Gut, dass Sie das Quartett ansprechen. Hat er damit die Literaturkritik endgültig an die Fernsehunterhaltung verkauft?

Alfred Kerr, porträtiert von Lovis Corinth (1907)

Kerr: Bravo, das ist Ihre schwachsinnigste Frage. Das Quartett war Streit um die Literatur vor Kameras. Reich-Ranicki hatte den Mut und das Talent, das zu inszenieren. Hat bis jetzt kein anderer gekonnt. Eingehende, gründliche Literaturkritik war das nicht. Die findet auch weiterhin auf Papier statt. Reich-Ranicki war der erste, der das betonte. Aber der Kritiker darf neue Medien nicht scheuen. Ich habe in meiner Zeit das Radio für die Kritik erprobt. Mit Erfolg, es hat dem Theater Zuschauer gebracht. So wie das Literarische Quartett der Literatur Leser brachte.

Schlegel: Das Quartett war fabelhaft, weil es demonstrierte, dass zu jedem Buch mehrere Urteile zugleich möglich sind. Wenn ein Kritiker schreibt, will er allein seine Ansichten gelten lassen. Wenn er aber im Quartett mit anderen sprach, musste er sich die Ansichten der anderen anhören. Den Zuschauern wurde gezeigt, dass es auch in der Literatur keine Gewissheiten gibt, sondern nur Meinungen. So lieferte das Literarische Quartett ein Bild seiner Zeit.

Börne: Dazu lieferte es einen Beweis: Nämlich wie lehrreich Fernsehen sein kann, wenn Moderatoren ausnahmsweise etwas vom Thema ihrer Sendung verstehen. (Sieht den Moderator an.) Reich-Ranicki hat Beispielloses geleistet für Literatur und Kritik in Deutschland. Nicht zuletzt hat er immer wieder an uns, an die Kollegen Schlegel, Kerr und mich erinnert. Weshalb es für uns ein Leichtes war, diese Talkshow unter anderem mit Worten zu bestreiten, die er über uns schrieb oder aus unseren Werken zitierte.

Der Moderator schwitzt, gibt der Regie ein Zeichen, die Kamera schwenkt auf die Buchattrappen, der Abspann beginnt.

größten Industrie- und Handelskonzerne Europas geformt, und gehörte, als er 1924 starb, zu den einflussreichsten Männern des Landes. Sorgen ums Geld hatten im Leben seiner Tochter nie eine Rolle gespielt, auch nicht nachdem der Konzern 1925 unter der Führung ihrer Brüder während der Inflation zerfiel. Die Liste der Menschen, die sie im Haus ihrer Familie kennenlernte, liest sich heute wie ein Lexikon der gesellschaftlichen Elite ihrer Zeit.

größten Industrie- und Handelskonzerne Europas geformt, und gehörte, als er 1924 starb, zu den einflussreichsten Männern des Landes. Sorgen ums Geld hatten im Leben seiner Tochter nie eine Rolle gespielt, auch nicht nachdem der Konzern 1925 unter der Führung ihrer Brüder während der Inflation zerfiel. Die Liste der Menschen, die sie im Haus ihrer Familie kennenlernte, liest sich heute wie ein Lexikon der gesellschaftlichen Elite ihrer Zeit.