Die Familie, ein Knäuel

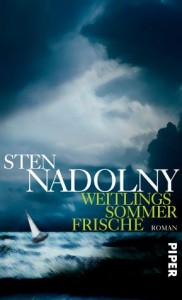

Gestern erhielt Sten Nadolny für seinen Roman “Weitlings Sommerfrische” in Berlin dem mit 12.000 Euro dotierten Buchpreis der Stiftung Ravensburger. Ich durfte bei der Veranstaltung das Loblied auf Nadolny anstimmen, was ich mit großem Vergnügen tat, da ich Buch und Autor sehr mag. Hier die Laudatio in Textform:

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

was kann ich Ihnen berichten über einen Schriftsteller, der einen weltweit verehrten Vorkämpfer der Langsamkeit erfunden hat, diesen Helden in seinem Roman aber sterben lässt, weil es ihm nicht gelingt, seine Leute zu schnellst möglichem Handeln anzutreiben? Was kann ich ihnen sagen zu einem Romancier, der über den Gesellschaftsumbruch von 1968 einen deutschen Gesellschaftsroman mit türkischer Hauptfigur geschrieben hat? Was über einen Autor, dessen Romanheld Ole Reuter ein Ziel für sein Leben zu finden versucht, indem er sich mit Bundesbahn-Netzkarte auf eine Reise macht, die kein Ziel, sondern nur eine endlose Vielfalt von Verbindungen kennt? Und das gleich zwei Mal.

Dieser Schriftsteller, er heißt Sten Nadolny, ist offenbar ein Skeptiker, der sich sogar in unserer Epoche der Höchtsgeschwindigkeiten nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist ein Ironiker, für den das Sinnsuchen wichtiger ist als das Sinnfinden, ist ein Mann der paradoxen Interventionen, der viel zu viel weiß über das paradoxe Naturell des Menschen, als dass er auf eine so abwegige Idee verfiele, sie seien auf direktem Wege zu erreichen.

Vielleicht sollte ich Ihnen, meine Damen und Herren, berichten, dass dieser Schriftsteller, seinen 70. Geburtstag vor Augen, der sehr naheliegenden Versuchung widerstanden hat, eine Autobiographie zu schreiben. Und dass dieser Ironiker stattdessen den verständlichen Impuls, Lebensbilanz zu ziehen, genutzt hat, um davon zu erzählen, wie leicht es hätte geschehen können, dass er gar nicht er selbst, sondern ein ganz anderer geworden wäre. Eben kein Schriftsteller, sondern ein Richter. Also kein Mann des Erzählens, sondern ein Mann der Entscheidung, keiner des Beschreiben, sondern einer des Beschlusses.

Beides liegt nicht so weit auseinander, wie man im ersten Augenblick vielleicht vermutet. Er habe, erklärt uns jener fiktive Jurist, zu dem Sten Nadolny vielleicht geworden wäre, wenn er nicht Sten Nadolny geworden wäre, er habe den Beruf des Richters gewählt, „weil dort die Freude winkte, zu richtigen, angemessenen, klugen Urteilen zu kommen. Das traute“ er sich „zu, denn es war etwas für einen Zauderer, der nichts unbeachtet ließ, bevor er handelte.“ Klingt das nicht sehr nach dem realen, dem ganz und gar nicht fiktiven Schriftsteller Sten Nadolny, nach diesem Zauderer, der nur alle gefühlten zehn Jahre mal einen neuen Roman veröffentlicht, weil er nichts unbeachtet lässt, bevor er ein Buch aus der Hand gibt, dann aber rundum richtige, angemessene, kluge Geschichten abliefert.

Biographie. Ein Spiel

Nadolny treibt, wie schon sein Erzähler-Kollege Max Frisch, mit der Biographie ein Spiel. „Ich bin nicht Stiller“, erklärt Max Frischs berühmteste Romanfigur apodiktisch. Soviel Bestimmtheit passt nicht zu Nadolnys Held Weitling. Der würde eher mit sanftmütiger Überraschtheit fragen: „Wie? Ich bin nicht Richter Weitling?“ Bei Frisch nimmt der Zweifel an der Identität schnell eine kämpferische, dramatische oder gar tragische Klangfarbe an. Nadolnys Weitling dagegen kämpft fast gar nicht um seine Identität als Richter, sondern nur um die Frau, die er als Richter geheiratet hat – und sobald er mit ihr wieder zusammenlebt, scheint er seinen Identitätswechsel in eine andere, unbekannte Lebensgeschichte eher als Bereicherung, denn als Bedrohung zu empfinden.

Doch „Weitlings Sommerfrische“ ist nicht nur ein autobiographischer Roman, der die Regeln des autobiographischen Romans ironisch unterläuft. Das Buch zeigt außerdem, fast wie Romane aus Lateinamerika, die für ihren magischen Realismus gelobt werden, eine Freude an Ausflügen ins Fantastische oder Science-Fictionartige, wie sie in der deutschen Literatur nur selten ist. Es dürfte, vermute ich, Nadolny ein heimliches und zugleich unheimliches Vergnügen bereitet haben, in seinem Roman manche kleine Hommage an Hollywood-Blockbuster zu verstecken, bis hin zu den von Tommy Lee Jones und Will Smith gespielten „Men in Black“ samt ihrem bewusstseinsveränderndem Blitzdings.

Die Eltern lieben – und eine Rechnung offen haben mit ihnen

Vor allem aber ist „Weitlings Sommerfrische“ ein Familienroman, der den fast grenzenlosen Einfluss vorführt, den Familienkonstellationen auf Kinder haben. Wenn Richter Weitling einen Identitätswechsel erlebt hin zum Schriftsteller Weitling, dann weil sich während seiner Zeitreise in die eigene Jugend die Familienverhältnisse verändern, unter denen er aufwuchs. Nüchtern betrachtet, erzählt das Buch, das so leicht und vergnüglich daherkommt, von einer keineswegs immer leichten und vergnüglichen Kindheit. Sondern es erzählt von einer Mutter, die bei Kriegsende durch die Geburt eines zweiten, kranken Kindes überfordert ist und das erste Kind deshalb vorübergehend in ein Kinderheim gibt. Es erzählt von einem Vierjährigen, dessen Vertrauen nicht nur in die Mutter, sondern auch ins Leben während dieser Monate im Kinderheim einen spürbaren Knacks davonträgt. Es erzählt von einem, wie Nadolny schreibt, „sonderbaren Jungen“, der später dauerhaft schwankt „zwischen größenwahnsinnigen Träumen und tiefer Trübseligkeit“, der „krankhaft schüchtern“ und „ständig in irgendeiner Versagensangst befangen“ ist.

Kurz: Der Roman erzählt von einem Mann, der seine Eltern liebt, zugleich aber eine Rechnung offen hat mit ihnen. Wen sollte es wundern, wenn er einige seiner wesentlichen Lebensentscheidungen in Opposition zu ihnen trifft. Entwickelt sich der Vater beispielsweise zu einem erfolgreichen Schriftsteller, der Bestseller schreibt, vielfach gefeiert wird und Juristen mit seiner Verachtung verfolgt – dann entscheidet sich der Sohn zum Entsetzen des Vaters, Richter zu werden und verteidigt die Jurisprudenz ebenso scharfsinnig wie scharfzüngig gegen dessen Angriffe. Entwickelt sich dann aber in einem anderen Leben Weitlings seine Mutter zur Bestsellerautorin, die von ihren Lesern für ihre frohgemuten Familienromane ins Herz geschlossen wird, dann entscheidet sich der Sohn, nicht Richter zu werden, sondern Schriftsteller, um in seinen Romanen behutsam, aber doch übersehbar anzudeuten, dass es in Familien nicht immer so frohgemut zugeht, wie es die Mutter behauptete.

Zeitreise mit Blitzdings

Sicher, Nadolny ist nicht der erste Schriftsteller, der davon erzählt, wie unbeständig, schwer greifbar und ambivalent unser Ich ist. Aber da er das Ich seines Helden sowohl aus den Nährboden der Familie wachsen, als auch im Widerstand gegen die Familie sich entwickeln lässt, zeigt er uns Weitlings Werdegang in einem wunderbaren und delikaten literarischen Gleichgewicht: Nie ist Weitling nur das Produkt der Familienverhältnisse, andererseits aber auch nie frei von diesen Familienverhältnissen. Oder um es positiv zu formulieren: Nadolnys als Zeitreise getarnter meisterlicher kleiner Familienroman zeigt, was Familie ausmacht: Sie ist ein Knäuel ineinander verschlungener Schicksale, keines ohne die anderen denkbar, jedes von den anderen mitgeprägt und seinerseits die anderen mitprägend.

Das, meine Damen und Herren, auf gerade mal 200 Seiten, so anschaulich und spielerisch vorzuführen, wie Nadolny in „Weitlings Sommerfrische“, das ist eine immense erzählerische Leistung. Sie ist aller literarischen Ehren wert und wird heute mit dem Buchpreis der Stiftung Ravensburger ausgezeichnet. Dazu möchte ich Sten Nadolny sehr herzlich gratulieren.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.