Als die Demokratie starb

Vor hundert Jahren wurde der Faschismus erfunden und eroberte Europa. Heute geht eine Welle des Rechtspopulismus um die Welt. Führt sie zu neuen politischen Katastrophen? Ein neues Buch, herausgegeben von dem Historiker Thomas Weber, liefert wichtige Thesen zum Thema.

Die Geburt des Faschismus hätte leicht an schlechtem Wetter scheitern können. Vor hundert Jahren, im Herbst 1922, herrschte Dauerregen in Italien. Felder und Wege versanken im Matsch. Ausgerechnet bei derart garstiger Witterung ließ Benito Mussolini – ein mittelmäßiger Journalist und hochbegabter Demagoge – die Anhänger seiner faschistischen Partei PNF zum „Marsch auf Rom“ antreten.

Mussolini spürte, dass sich die amtierende liberale Regierung Italiens nicht mehr lange würde halten können. Also setzte er die Privatmiliz seiner Partei, die „Squadre d’azione“, in Gang. Es waren Schlägertrupps in schwarzen Hemden, verrohte Ex-Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, zusammengehalten vor allem durch ihre Feindschaft gegen alle sozialistischen Ideen. Er werde, verkündete Mussolini auf mehreren großen Versammlungen, an der Spitze dieser Männer die Macht in Rom notfalls mit Gewalt an sich reißen.

Thomas Weber (Hg.): “Als die Demokratie starb”. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten – Geschichte und Gegenwart. Herder Verlag, 22 Euro

Doch dann kam der Regen. Viele Squadristen blieben lieber zu Hause, nur rund die Hälfte setzte sich tatsächlich in Richtung Rom in Bewegung. Und sie stoppten bereits weit vor der Stadt auf durchgeweichten Feldern. Zu nennenswerten Gefechten kam es nicht, gegen die besser ausgerüstete Armee hätten sie kaum eine Chance gehabt. Der faschistische Staatsstreich war im Grunde gescheitert.

Aber schon die bloße Geste der Entschlossenheit reichte aus. Der eingeschüchterte König Viktor Emanuel III. bestellte Mussolini nach Rom, um ihn offiziell mit der Regierungsbildung zu betrauen. Mussolini hatte aber an dem nasskalten Marsch seiner Leute quer durch Italien gar nicht teilgenommen. Er musste in aller Eile mit dem Nachtzug aus Mailand herbeigeschafft werden. In einem Hotel zog er rasch die Uniform und das schwarze Hemd seiner Squadristen über, stürmte in die Arbeitsräume des Königs und rief ihm zu: „Majestät, ich komme von den Schlachtfeldern!“ Heute würde man das wohl Fake News nennen.

Mussolinis erstaunlich leicht errungener Triumph wurde Vorbild und Ansporn für politische Abenteurer in ganz Europa. Nur ein Jahr nach dem Erfolg des Italieners planten ein abgehalfterter General und ein Österreicher in München, die deutsche Regierung durch einen „Marsch auf Berlin“ zu stürzen. Der Putschversuch scheiterte beim ersten Feuergefecht. Der General kam straflos davon, der Österreicher wurde nach einem Dreivierteljahr Haft wegen guter Führung wieder auf freien Fuß gesetzt. Sein Name war Adolf Hitler.

Ausgehend von Mussolinis Sieg über die Demokratie begann sich die politische Landkarte Europas in den 1920er und 1930er Jahren radikal zu verändern. Diktatoren brachten ein Land nach dem anderen in ihre Gewalt. Nicht alle waren Faschisten. Stalin zum Beispiel errichtete in der Sowjetunion nach und nach seine linke Terrorherrschaft. Und lieferte damit das Schreckbild eines mörderischen kommunistischen Regimes, das die rechtsextremen Bewegungen brauchten, um sich im restlichen Europa propagandistisch gegen die Linke durchzusetzen.

Hundert Jahre nach Mussolinis Sieg und neunzig Jahre nach Hitlers Machtübernahme am 30. Januar 1933 legen nun der deutsche Historiker Thomas Weber und einige seiner Fachkollegen eine neue Analyse dieser Zeitenwende vor in dem Buch „Als die Demokratie starb“ (Herder Verlag, 22 Euro). Das Buch ist nicht zuletzt deshalb brisant, weil derzeit eine überraschend ähnliche Welle von populistischen Bewegungen Europa und Amerika überschwemmt und die liberale Demokratie aus den Angeln zu heben droht. Stehen wir vor einem erneuten Siegeszug rechter oder linker Diktaturen, der seinerzeit die Welt in den blutigsten aller Kriege stürzte?

Die Bilanz vor hundert Jahren war erschütternd. Niall Ferguson, Historiker von Weltruf, führt in Webers Buch das politische Schreckenspanorama jener Zeit vor. Nicht nur Italien, Deutschland, Österreich und das Spanien Francos huldigten binnen weniger Jahre faschistischen bzw. nationalsozialistischen Führern. Auch in Albanien, Jugoslawien, Griechenland, Litauen und Rumänien kamen Diktatoren an die Macht. Kemal Atatürk errichtete in der Türkei praktisch einen Einparteienstaat, António de Oliveira Salazar tat es ihm in Portugal nach. Karlis Ulmanis schaffte das Parlament in Lettland ab und Konstantin Päts beförderte sich per Dekret zum „Beschützer“ Estlands. In Polen regierte Jósef Piłsudski und in Ungarn Miklôs Horthy quasi unumschränkt. Es war ein Massensterben der Demokratien.

Natürlich bestand jeder der Diktatoren darauf, unverwechselbar zu sein, geboren aus den nationalistischen Traditionen seines Landes. Doch das Erscheinungsbild ihrer Herrschaft war jedes Mal nahezu dasselbe: Das Militär rückte in den Mittelpunkt der Politik, Parteimilizen kontrollierten und terrorisierten die Bevölkerung. Das zivile Leben wurde abgelöst von Inszenierungen totaler Macht. Oder wie Niall Ferguson schreibt, überall „die farbigen Hemden, die glänzenden Stiefel, die martialische Musik, die stolzierenden Führer, die gewalttätigen Banden“.

Denn das hatten seine Nachahmer von Mussolini gelernt: Der Faschismus braucht Demagogie und aggressive Show, aber kein politisches Programm. Es ging um die Macht nur um der Macht Willen. Mussolini hatte so gut wie keine Überzeugungen. Zu Anfang seiner Karriere war er ein militanter Atheist, später umarmte er bereitwillig jeden Bischof, der seine Parteifähnchen segnete. Es gibt keine verbindliche faschistische Ideologie. Francos Falangisten in Spanien waren streng katholisch, die Nazis dagegen kirchenfeindlich. Hitlers Hass auf die Juden war grenzenlos, andere Diktatoren waren in diesem Punkt gelassener.

Umberto Eco: “Der ewige Faschismus”. Übersetzung: Burkhart Kroeber. Hanser Verlag, 10 Euro

Schon deshalb ist es bis heute schwer, präzise zu definieren, was mit dem Begriff Faschismus gemeint ist. Hitler und Mussolini führten – wie Putin heute – imperialistische Angriffskriege, Franco in Spanien und Salazar in Portugal ließen davon die Finger. Mussolini entschied nach Tageslaune, ob er für oder gegen seinen König arbeitete. Hitler dagegen ließ, wie Thomas Weber schreibt, den ehemaligen Kronprinz Wilhelm von Preußen „wie eine heiße Kartoffel fallen“, sobald er dessen Unterstützung nicht mehr brauchte.

Umberto Eco, der lange den Mythen der Faschisten nachforschte, hat einmal die wichtigsten Zutaten zusammengetragen, aus denen die Ursuppe des Faschismus gekocht wird. Zu ihnen zählt der Kult um die nationale Überlieferung und die wütende Forderung, alles solle gefälligst so bleiben, wie es angeblich einmal war. Ebenso die Ablehnung der Moderne mit ihrer Freude am kritischen Denken und an einer Vielfalt der Lebensmodelle. Aus diesen Voraussetzungen folgt fast zwangsläufig eine Neigung zur Fremdenfeindlichkeit und zum völkischen Denken, das dem eigenen Volk immer eine herausgehobene, besonders edle Rolle in der Geschichte zubilligt. Auch die Verachtung des Intellektuellen und der komplizierten parlamentarischen Politik gehören dazu. Genauso wie ein kriegerischer Machismo und der Appell an eine verunsicherte Mittelschicht, die sich vom sozialen Abstieg bedroht fühlt.

Weil sich nicht bei jeder rechtsradikalen Bewegung alle diese Elemente mit unbestreitbarer Präzision nachweisen lassen, erheben manche Experten Einspruch, wenn solche Bewegungen heute als faschistisch bezeichnet werden. Mal vermissen sie bei den entsprechenden Gruppierungen den Personenkult, mit dem sich Hitler oder Mussolini schmückten, mal deren kriegerischer Militarismus. Um derartigen Einwänden zuvorzukommen, wählte Joe Biden kürzlich für einige der ultrarechten Fanatiker unter den Republikaner das Wort „Halbfaschisten“. Aber letztlich wirkt solche Begriffsklauberei lächerlich angesichts der Wucht, mit der rechtspopulistische Parteien die politische Weltkarte binnen weniger Jahre verändert haben.

Die Strategie, mit der die liberale Demokratie in den verschiedenen Ländern angegriffen wird, ist immer die gleiche. Bekämpft wird vor allem die Unabhängigkeit der Gerichte, die über die Erhaltung des Rechtsstaats wachen, und die Freiheit der Medien, die den Bürgern ein unerwünschtes Bild vom Zustand der Gesellschaft vermitteln könnten. Die Machthaber Ungarns, Polens und der Türkei sind auf diesem Wege schon weit vorangekommen. Sie haben die Demokratie ihrer Länder so gründlich ausgehöhlt, dass fast nur noch Fassaden stehen geblieben sind.

In Italien ist jetzt mit Giorgia Meloni eine alte Mussolini-Verehrerin Ministerpräsidentin geworden. Praktischerweise steht ihr Silvio Berlusconi zur Seite, der ihr als Besitzer verschiedener TV-Sender und Verlage seine erhebliche Medien-Macht zur Verfügung stellt. Die neue liberalkonservative Minderheitsregierung in Schweden kann sich nur im Amt halten, weil die einst von Neonazis mitbegründete Partei der Schwedendemokraten sie unterstützt und ihr im Gegenzug zentrale Teile der Regierungsagenda vorschreibt.

Herfried Münkler: “Die Zukunft der Demokratie”. Brandstetter Verlag, 20 Euro

Aber auch ohne aktuelle Regierungsbeteiligungen ist der Einfluss rechtspopulistischer Bewegungen inzwischen erschreckend hoch. Die FPÖ in Österreich, Marine Le Pens Sammlungsbewegung in Frankreich, die SVP in der Schweiz, die Folkeparti in Dänemark, die PS in Finnland waren oder sind bereits in führenden Positionen in den Landes- bzw. Regionalparlamenten vertreten. Vor allem bei ihrem Lieblingsthema, der Migrations- und Zuwanderungspolitik, haben sie längst entscheidende Weichen gestellt.

Während des Siegeszugs des Faschismus vor hundert Jahren zeigten sich zwei der ältesten Demokratien der Welt als besonders widerstandsfähig: Großbritannien und USA. Heute hat der nationalistische Populismus auch dort tiefe Spuren hinterlassen. Das macht die gegenwärtige Lage besonders beunruhigend. Der Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen ist in diesen Ländern durch die offenkundigen Lügen beim Brexit-Referendum oder über angeblich gefälschte Wahlergebnisse in USA inzwischen mit Händen zu greifen.

Donald Trump folgte, schreibt die Historikerin Marla Stone in Thomas Webers Buch, im Wahlkampf 2020 einer Strategie, die zum „Standardwerkzeug“ des Faschismus gehört. Zunächst bezeichnete er seine politischen Gegner als Feinde des Volkes, die das Land an einen zerstörerischen Kommunismus ausliefern wollten. Zudem befeuerte er Straßenkämpfe am Rand von Demonstrationen und ließ bewaffneten Milizen wie den Proud Boys oder den Oath Keepers Signale der Ermutigung zukommen. Dann kündigte er an, die Antifa zur terroristischen Organisation zu erklären. Da es aber in Amerika keine organisierte Antifa gibt, blieb offen, auf wen die unspezifische Ankündigung zielte und stellte damit letztlich jeden Gegner Trumps unter Terrorismusverdacht. Schließlich schickte er Bundestruppen in Städte, die von Demokraten geführt wurden, um das „amerikanische Volk“ vor „extremistischen Politikern“ zu schützen. Die Kampagne gipfelte im Sturm auf das Kapitol am 6. Januar.

Am deutlichsten aber lässt sich die Nähe zu faschistischen Traditionen in Putins Russland beobachten: der imperialistische Machtanspruch, die brutale Unterdrückung jeder Opposition, der Personenkult um den großen Anführer, der Hass auf Minderheiten, das Denken in Kategorien des Angriffskriegs. Wenn die AfD trotzdem (oder gerade deshalb) an ihrer Sympathie für Putin festhält, muss das niemanden wundern. Warum ihn aber einige Politiker der deutschen Linken um jeden Preis für einen vertrauenswürdigen Verhandlungspartner halten wollen, bleibt ein Rätsel.

Die große Welle des Faschismus in den 1930er Jahren folgte auf das Elend der Weltwirtschaftskrise vom Herbst 1929. Das schien heutzutage lange eine gewisse Gelassenheit zu rechtfertigen. Denn der Wohlstand und die Hochkonjunktur der vergangenen Jahrzehnte galt als die wirkungsvollste Versicherung gegen vergleichbare politische Katastrophen. Doch mit Corona, Klimakrise, Rekordinflation und dem Krieg in der Ukraine mehren sich die Anzeichen, die für eine ernste wirtschaftliche Talfahrt sprechen. Wie groß die Widerstandskräfte der liberalen Demokratie in einer Zeit wachsender Engpässe oder sogar echter Not sein werden, ist schwer abzusehen.

Es gibt allerdings auch Gründe zur Hoffnung, die man nicht übersehen darf. Einen offensichtlichen, aber oft unbeachteten Grund benennt der Politologe Herfried Münkler in seinem neuen Buch „Die Zukunft der Demokratie“ (Brandstätter, 20 Euro). Ein „nicht zu unterschätzender Unterschied des Heute gegenüber dem Damals“ besteht nämlich darin, „dass uns die Vergangenheit als ein politisches Warn- und Stoppschild vor Augen steht“. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren wissen wir um einige der möglichen Gefahren. Es kommt allerdings darauf an, diese historischen Lehren auch tatsächlich ernst zu nehmen.

Die Geschichte kennt keine unabänderlichen Abläufe. Die wachsende Neigung einiger Wählergruppen zu autoritären Politikern muss in Verknüpfung mit einer schweren Wirtschaftskrise nicht zwangsläufig im Faschismus münden. In den frühen 1930er Jahren war neben Deutschland keine andere Industrienation so stark durch die „Great Depression“ betroffen wie die USA. Die Löhne halbierten sich, die Arbeitslosenquote stieg auf 25 Prozent, Millionen Menschen hatten buchstäblich nichts zu essen.

Auch Präsident Franklin D. Roosevelt forderte bei seinem Machtübernahme 1933 weitreichende politische Vollmachten – so wie Hitler fast zeitgleich in Berlin mit seinem Ermächtigungsgesetz. Doch Roosevelts autoritäre Entscheidungsfreiheit wurde vom Parlament, wie Niall Ferguson zeigt, ausschließlich auf wirtschaftliche Maßnahmen beschränkt. Die Bürgerrechte, die Hitler schon vier Wochen nach seinem Antritt als Kanzler per Notverordnung beseitigte, blieben in Amerika unangetastet. Damit bewahrte sich Amerika seine Demokratie, während sich in Deutschland das Tor zu einer der abscheulichsten Diktaturen der Geschichte öffnete.

Aktuell gibt es noch andere Hoffnungszeichen. In Brasilien wurde der Rechtspopulist Bolsonaro abgewählt. Aber ob das Land unter dem Linkspopulisten Lula da Silva demokratisch stabil bleibt, muss man abwarten. Bei den Zwischenwahlen in den USA fand der erwartete Triumph der republikanischen Politiker von Trumps Gnaden nicht statt. In Großbritannien scheint nach Boris Johnson und Liz Truss wieder spürbar mehr angelsächsische Rationalität in die Politik zurückzukehren. Und die deutsche Demokratie zeigt sich zunehmend kämpferisch, wie jüngst die Razzia gegen ein Netzwerk von Reichsbürger belegt, die mutmaßlich einen Staatsstreich geplant haben.

Vor allem aber: Vor hundert Jahren gab es weder EU noch NATO. Die einzige nennenswerte übernationale Organisation war damals der Völkerbund. Doch der konnte nie einen stärkeren politischen Einfluss entfalten, schon weil die USA ihm nicht angehörten. Es bleibt die Hoffnung, dass ein demokratischer Staatenverbund wie die Europäische Union auch der Demokratie in den einzelnen Mitgliedsstaaten mehr Stabilität verschafft. Es ist kein Zufall, dass die rechtspopulistischen Parteien in allen Ländern zu den Verächtern der EU zählen – und nicht wenige den Austritt aus der Staatengemeinschaft fordern.

Der Kampf um die liberale Demokratie wird nicht einfach werden. Wer sie verteidigen will, kann das nicht von alten Komfortzonen aus tun. Es gibt gute Chancen sie zu schützen. Aber sie müssen auch genutzt werden. Und zwar jetzt. Der Schriftsteller Erich Kästner, der die Diktatur der Nationalsozialisten sehr genau kennen gelernt hatte, sagte einmal nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: „Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre, das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist der Schluss, den wir aus unseren Erfahrungen ziehen müssen … Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben.“

Der Artikel erschien zuerst in “Focus” vom 10. Dezember 2022 und in schwedischer Übersetzung in “Dagens Nyheter” vom 20. Dezember 2022

Es war ein wunderschöner, warmer Sommerabend. Fanny und Albert wohnten in einem kleinen Haus mit herrlichem Garten. Dort saßen wir, als Fanny ihre Lebensgeschichte erzählte. Sie war als junge Frau aus Deutschland nach Südfrankreich geflohen. Dort verliebte sie sich in Albert, einen französischen Automechaniker, ebenso jung wie sie. Als die deutsche Armee im November 1942 Südfrankreich besetzte, versteckte Albert sie in den Weinbergen. Nur er allein wusste, wo sie war, nur er brachte ihr Essen.

Es war ein wunderschöner, warmer Sommerabend. Fanny und Albert wohnten in einem kleinen Haus mit herrlichem Garten. Dort saßen wir, als Fanny ihre Lebensgeschichte erzählte. Sie war als junge Frau aus Deutschland nach Südfrankreich geflohen. Dort verliebte sie sich in Albert, einen französischen Automechaniker, ebenso jung wie sie. Als die deutsche Armee im November 1942 Südfrankreich besetzte, versteckte Albert sie in den Weinbergen. Nur er allein wusste, wo sie war, nur er brachte ihr Essen. It was a beautiful, warm summer evening. Fanny and Albert lived in a small house with a lovely garden. We sat there as Fanny told us her life story. As a young woman, she had fled from Germany to the south of France. There she fell in love with Albert, a French car mechanic who was the same age as her. When the German army occupied the south of France in November 1942, Albert hid her in the vineyards. Only he knew where she was, and only he brought her food.

It was a beautiful, warm summer evening. Fanny and Albert lived in a small house with a lovely garden. We sat there as Fanny told us her life story. As a young woman, she had fled from Germany to the south of France. There she fell in love with Albert, a French car mechanic who was the same age as her. When the German army occupied the south of France in November 1942, Albert hid her in the vineyards. Only he knew where she was, and only he brought her food.

Denn Dana Vowinckel macht es sich in ihrem Roman nicht so einfach, die traumschöne, aber letztlich doch unrealistische Geschichte einer schmerzarmen familiären Wiedervereinigung zu erzählen. Nichts wäre dramaturgisch gesehen leichter gewesen als das. Als Ausgangspunkt einer solchen Happy-End-Geschichte müsste die Autorin zeigen, wie fremd sich die Familienmitglieder in den Jahren der Trennung geworden sind. Dann käme die Phase der Wiederannäherung, in der die drei begreifen, wie sehr sie sich trotz allem brauchen und lieben – die schließlich in ein großes Verzeihen und Versöhnen mündet, gefolgt von einer zuckersüßen, sonnenüberstrahlten Zukunft für alle Beteiligten.

Denn Dana Vowinckel macht es sich in ihrem Roman nicht so einfach, die traumschöne, aber letztlich doch unrealistische Geschichte einer schmerzarmen familiären Wiedervereinigung zu erzählen. Nichts wäre dramaturgisch gesehen leichter gewesen als das. Als Ausgangspunkt einer solchen Happy-End-Geschichte müsste die Autorin zeigen, wie fremd sich die Familienmitglieder in den Jahren der Trennung geworden sind. Dann käme die Phase der Wiederannäherung, in der die drei begreifen, wie sehr sie sich trotz allem brauchen und lieben – die schließlich in ein großes Verzeihen und Versöhnen mündet, gefolgt von einer zuckersüßen, sonnenüberstrahlten Zukunft für alle Beteiligten.

Das ist nicht immer gesund, man darf dieses Selbsterhaltungsprinzip des Familien-Organismus nicht romantisieren. Tilda muss viel von sich opfern, damit das Zusammenleben ihrer Kleinstfamilie weiterhin einigermaßen funktioniert. Sie ist rabiat nicht nur der kranken Mutter, sondern auch sich selbst gegenüber. Sie gestattet sich nur wenig von den Freiheiten, den Egoismen oder den Sorglosigkeiten, die gleichaltrige Freundinnen wie selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen. Und natürlich hat das Folgen: Sie ist einsamer, verschlossener, kantiger, abweisender als es für sie gut ist. Als die Kämpferin, die sie ist, hat sie sich eine Rüstung zugelegt – nicht zufällig malt ihre Schwester sie als Ritterin mit Helm und Harnisch. Aber diese Rüstung wird für sie eben auch zu einer Art Zwangsjacke, zu ihrem ganz persönlichen maßgeschneiderten Gefängnis.

Das ist nicht immer gesund, man darf dieses Selbsterhaltungsprinzip des Familien-Organismus nicht romantisieren. Tilda muss viel von sich opfern, damit das Zusammenleben ihrer Kleinstfamilie weiterhin einigermaßen funktioniert. Sie ist rabiat nicht nur der kranken Mutter, sondern auch sich selbst gegenüber. Sie gestattet sich nur wenig von den Freiheiten, den Egoismen oder den Sorglosigkeiten, die gleichaltrige Freundinnen wie selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen. Und natürlich hat das Folgen: Sie ist einsamer, verschlossener, kantiger, abweisender als es für sie gut ist. Als die Kämpferin, die sie ist, hat sie sich eine Rüstung zugelegt – nicht zufällig malt ihre Schwester sie als Ritterin mit Helm und Harnisch. Aber diese Rüstung wird für sie eben auch zu einer Art Zwangsjacke, zu ihrem ganz persönlichen maßgeschneiderten Gefängnis.

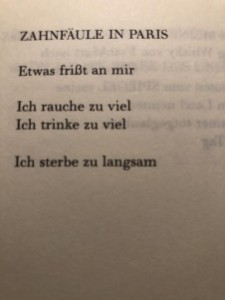

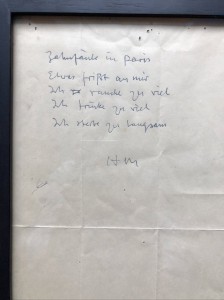

Mit der ersten Zeile erweitert Müller diesen Anklang an Verfall und Agonie dann ins Allgemeine. Die Fäulnis frisst nicht nur an den Zähnen, sondern an dem Menschen, an „mir“. Ich verstehe die ersten sieben Worte des Gedichts als denkbar knappes Memento mori: Als eine Vorahnung des Todes, die einen selbst in Paris, der Hauptstadt des Lebensgenusses, einholen kann.

Mit der ersten Zeile erweitert Müller diesen Anklang an Verfall und Agonie dann ins Allgemeine. Die Fäulnis frisst nicht nur an den Zähnen, sondern an dem Menschen, an „mir“. Ich verstehe die ersten sieben Worte des Gedichts als denkbar knappes Memento mori: Als eine Vorahnung des Todes, die einen selbst in Paris, der Hauptstadt des Lebensgenusses, einholen kann.