Das Gedicht an der Wand neben meinem Schreibtisch

Am 30. Dezember 1995, vor 27 Jahren starb Heiner Müller. Ich habe ihn einige Mal getroffen und sein Werk war mir immer wichtig. Als kleine Erinnerung an ihn möchte ich hier die Geschichte eines Gedichts von ihm erzählen, das in Müllers Handschrift neben meinem Schreibtisch hängt. Seit rund 40 Jahren. Und davon, was es mir bedeutet.

Das alles ist fast vierzig Jahre her. Damals war ich Literaturredakteur der FAZ. Die DDR existierte noch und mir fiel der erste Lyrikband eines jungen Mannes aus Ostberlin in die Hände, er hieß Sascha Anderson. In seinen Gedichten kürzte er die Parteizeitung „Neues Deutschland“ mit „eNDe“ ab, listete sämtliche Worte aus Goethes Gedicht „Dämmerung“ penibel alphabetisch auf („dämmerung der der der die die doch durch durchs“) oder brachte die in der Blockkonfrontation festgefahrene Übertrumpfungslogik von Ost und West auf so lapidare Zeilen wie „östwestlicher die wahn“ oder „jeder satellit hat einen killersatelliten“.

Was war das? Eine sprachspielerische Form politischer Kritik? Ein neuer Dadaismus? Eine Punk-Lyrik, die sich über die Ideologien beider Hemisphären lustig machte und über die kniefällige deutsche Goethe-Verehrung gleich mit?

Ich wollte mehr erfahren über diesen Anderson. Also fuhr ich nach Ostberlin, traf ihn in der Pankower Keramikwerkstatt, in der er damals wohnte, und schrieb danach ein Porträt über ihn (siehe F.A.Z. vom 23. Juni 1983). Ich war überrascht: Er sprach kaum über die eigenen Gedichte, er hatte spürbar keine Lust, einem Kritiker seine Qualitäten als Schriftsteller anzupreisen. Stattdessen versuchte er mich zu begeistern für die Lyrik seines Freundes Bert Papenfuß oder die Arbeiten der Malerin Cornelia Schleime. Er wirkte völlig offen und angstfrei, obwohl er davon sprach, von der Stasi „regelmäßig verfolgt, verhört, bedroht“ zu werde – wie ich in meinem Artikel festhielt.

Was er seinen Führungsoffizieren bei diesen Verhören berichtete, sagte er mir natürlich nicht. Seine Enttarnung als Spitzel des Prenzlauer Bergs, der seine engsten Freunde an die Stasi verraten hatte, gelang erst acht Jahre später. Seither scheint auch das Urteil über ihn als Autor gesprochen.

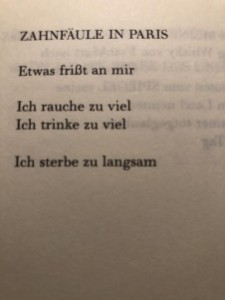

Aus: Heiner Müller: „Die Gedichte“. Werke Band 1. Herausgegeben von Frank Hörnigk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998. S.216

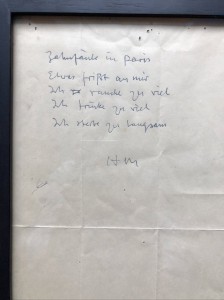

Doch damals, 1983, war das alles noch unvorstellbar. In einem Winkel des Keramik-Ateliers entdeckte ich ein mit zwei Reißnägeln an die Wand geheftetes Papier und darauf die Handschrift Heiner Müllers. Es waren die fünf Zeilen von „Zahnfäule in Paris“, signiert mit „HM“. Ich hatte mich davor lange mit Müllers Werk beschäftigt, doch dieses Gedicht kannte ich nicht. Ich war beeindruckt. Anderson merkte das, zog die Reißnägel aus der Wand und schenkte mir das Blatt. Er tat das ohne großes Aufhebens – eine schöne (vielleicht demonstrative?) Probe seiner Freimut.

Seither, seit fast vierzig Jahren hängt das Blatt neben meinem Schreibtisch. Kein Umzug, kein Wechsel der Arbeitszimmer konnte daran etwas ändern. Zugegeben, es ist ein etwas ruppiger lyrischer Lebensbegleiter. Manche Freunde, die davorstehen, um das Gedicht zu entziffern, finden meine Anhänglichkeit – milde formuliert – seltsam.

Schon der Titel lässt keinen Zweifel an der desillusionierenden, einer Ästhetik des Hässlichen verpflichteten Haltung, mit der Müller hier schreibt. Sie erinnert ein wenig an Gottfried Benns Morgue-Gedichte. In der Hochglanzwelt der Zahnpastareklame wird gern der Begriff Karies benutzt und er steht für eine Bagatellerkrankung, die medizinisch problemlos beherrschbar ist. In dem Wort „Zahnfäule“ dagegen klingt deutlich hörbar ein Zersetzungsprozess an, ein körperlicher Zerstörungsvorgang, der sich nicht wieder gut machen lässt.

Mit der ersten Zeile erweitert Müller diesen Anklang an Verfall und Agonie dann ins Allgemeine. Die Fäulnis frisst nicht nur an den Zähnen, sondern an dem Menschen, an „mir“. Ich verstehe die ersten sieben Worte des Gedichts als denkbar knappes Memento mori: Als eine Vorahnung des Todes, die einen selbst in Paris, der Hauptstadt des Lebensgenusses, einholen kann.

Mit der ersten Zeile erweitert Müller diesen Anklang an Verfall und Agonie dann ins Allgemeine. Die Fäulnis frisst nicht nur an den Zähnen, sondern an dem Menschen, an „mir“. Ich verstehe die ersten sieben Worte des Gedichts als denkbar knappes Memento mori: Als eine Vorahnung des Todes, die einen selbst in Paris, der Hauptstadt des Lebensgenusses, einholen kann.

Dann ändert das Gedicht ein wenig die Perspektive. Das „Ich“, das in diesen fünf Zeilen spricht, lenkt den Blick auf sich selbst, auf seine Gewohnheit zu viel zu rauchen und zu trinken. Es konstatiert diese Tatsache so sachlich wie möglich, ohne Ausflucht oder Beschönigung. In der Psychologie wird derartiges Suchtverhalten oft als Hinweis auf verstreckte Neigungen zur Selbstdestruktion, zur Autoaggression verstanden. Oder um es ebenso lapidar wie brutal zu formulieren: Als den uneingestandenen Wunsch, schneller zu sterben.

Tatsächlich war Heiner Müller in der Öffentlichkeit selten anzutreffen ohne zwei ständige Begleiter: die Zigarre und das Whiskyglas. Sein Gedicht arbeitet mit einem typischen Stilmittel der Moderne, dem Schock. Der Schock soll die alltägliche Wahrnehmung für einen Augenblick öffnen für ein Kunsterlebnis, das tiefer ins Bewusstsein eingreift – etwa durch die schmerzhaft zugespitzte Selbsteinschätzung: „Du stirbst zu langsam.“

Für mich ist das Gedicht eine nun bald vierzigjährige Mahnung. Nicht eine zur gesunden Lebensführung. Wohl aber die Aufforderung, auch den verdeckten, unbewussten Motiven des eigenen Handelns auf der Spur zu bleiben.