Wen es hierher lockt, den lockt der Rand der Welt. Weiter geht es nicht. Der nächste Schritt auf den Cliffs of Croaghaun führt ins Nichts. Tief unten rollen die Wellen gegen den Fels, brechen, schlagen hoch, greifen mit ihren Gischtfingern ins Leere. Land’s End. Das ist die äußerste Kante des Kontinents. Dahinter nur noch Wasser und Wolken 4000 Kilometer weit.

Heinrich Böll: "Irisches Tagebuch". Mit Materialien, Fotos und Nachwort von René Böll und Jochen Schubert. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2007. 208 Seiten, 15 Euro

Schafe stehen im Wind, kauen an dürren Halmen ungerührt. Neben ihnen bricht der Boden weg ins Bodenlose. Wer hier ankommt, muss anhalten, oder ihn hält nichts mehr. Wer hier stehen bleibt, steht mit dem Rücken zur Welt.

Bäume gibt es nicht. Achill Island, gelegen vor der Westküste Irlands, ist ein kahler Außenposten. Den Croaghaun, den letzten Berg bevor Europa ins Meer stürzt, bedeckt Hochmoor wie ein löchriger, verschossener Filzteppich: Torfmoos, bleiche Grasflecken, Steine, Heidekraut weiter als jedes Auge reicht. Wenn der Atlantik keinen Regen gegen die Felsen wirft, wenn doch einmal die Wolken aufreißen, sieht man hier am Abend das Licht im Meer verschwinden. Vom Land her kehrt es am Morgen zurück, lässt bei klarem Himmel zuerst den Gipfel des Croaghaun aufleuchten und dann nach und nach eine scharfe Schattenlinie bis zu dessen Fuß hinabwandern. Wenn man ihr zusieht, glaubt man zu spüren, wie sich der Planet um sich selber wälzt auf seinem Weg unter der Sonne.

Die letzte, die westlichste Siedlung heißt Keel, verstreute Häuser entlang einer Landstraße, die bald darauf im Moor endet. Hier kam Böll an mit dem Bus im Juni 1955, ein irischer Freund hatte ihm ein billiges Cottage für den Sommer empfohlen. Daheim in Deutschland, Fußballweltmeister seit einem Jahr, blühte das Wirtschaftswunder, es war wieder Geld da, genug um in den Süden aufzubrechen, Elba, Capri, Rimini hießen die Sehnsuchtsziele jener Jahre. Heinrich Böll zog es in entgegen gesetzte Richtung, nach Irland, ins Armenhaus Europas, noch katholischer als seine Heimat Köln, noch frommer als Italien.

Und in Irland wurde Achill Island zu dem Ort, von dem er nicht mehr loskam, der Rand der Welt in der Grafschaft Mayo, die so karg, so arm, so dünn besiedelt ist, dass die Iren refrainhaft „God help us“ flehen, sobald ihr Name fällt. Hierher kam er Jahr für Jahr ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate lang. Hier kaufte er sich 1958 ein altes Haus, vier kleine Räume zu ebener Erde, verborgen hinter Büschen, aber mit Blick auf Blacksod Bay, die Nordküste der Insel, auf die man schaut, sobald man an seinem Schreibtisch den Kopf hebt.

Jeder Weg, der hierher führt, wirkt wie ein Fluchweg, aus dem Getümmel der Städte in die Gelassenheit des Moors. Für Böll war Achill Island Ausbruch und Rückkehr zugleich. Man sieht ihn hier mit einem Mal in anderem Licht. Böll, der Moralist, der engagierte Literat, der politische Romancier und Polemiker, der in allen Arenen der Öffentlichkeit zugleich in den Meinungskampf zog, nimmt auf Achill Island sanftere Züge an.

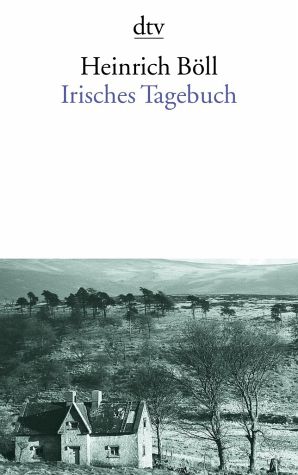

Heinrich Böll: "Irisches Tagebuch". Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2001. 5,90 Euro

Aus seinem schmalen Haus mit Blick auf Moor, Fels und Meer tritt er einem wieder entgegen als der Verteidiger eines einfachen Lebens, der er immer auch war, als der Poet einer schlichten, direkten Mitmenschlichkeit, als ein Prediger der Armut und der Liebe, der dem Lärm der Welt misstraute, weil er über ihren Rand hinweg Ausschau hielt nach einer anderen.

Nachdem die Iren im 5. Jahrhundert früh zum christlichen Glauben bekehrten worden waren und den Brüdern des Heiligen Patrick nun kein „roter“, blutiger Märtyrertod durch Heiden mehr drohte, zogen sich manche der Missionare als Einsiedler zum „grünen“ Martyrium auf die Felseninseln vor Irland zurück. Sie ließen sich schon zu Lebzeiten aus dem Leben fallen ins Gebet und in die Meditation. Für Böll, der sich in Deutschland einer Bekehrungsarbeit eigener Art verschrieben hatte, der auf Missionszug war gegen die alten Lücken im Gedächtnis und eine neue Lust am Überfluss, wird diese Versuchung zum radikalen Rückzug nichts Fremdes gewesen sein.

Auf Achill Island bekommen die Dinge ein anderes Gewicht. Hier hat sich seit St. Patricks Zeiten wenig geändert, hier ist die Geschichte wie ausgestrichen. Doch dafür gewinnen in dieser Landschaft all die alten Sätze, die davon sprechen, dass zwischen Geburt und Tod nur ein Augenblick liegt oder dass die Jagd nach Reichtum das Leben nicht reicher macht, eine neue Kraft. Es gab wohl keinen Ort, der weiter weg war vom Wirtschaftswunder-Deutschland der fünfziger Jahre als dieser. Es gab wohl keinen, an dem sich Böll so nah war wie hier.

Böll hat große Teile seines „Irischen Tagebuchs“ nicht in Irland geschrieben. Seinem Verleger vertraute er in einem Brief an: „Die Irischen Impressionen werde ich im Winter in Köln fertig schreiben: das geht aus der Ferne besser, als wenn man so ganz nah dran ist.“ Gleich als die ersten Reiseberichte in verschiedenen Zeitungen, vor allem in der FAZ, erschienen, trugen sie ihm glänzendes Echo ein. Alfred Andersch pries die „souveräne Prosa“, Wolfgang Hildesheimer nannte sie die „hinreißendste“ seit Jahren, für Carl Zuckmayer war das Buch eines der „schönsten und wertvollsten“.

Bis heute zählt es zu den meistgekauften, meistgelesenen Bölls, geliebt nicht nur von den Deutschen, sondern auch von den Iren. 1957, als es veröffentlicht wurde, konnte dieser Erfolg skeptisch machen. Schließlich war dies Bölls erstes Buch, in dem er nicht ins Gericht ging mit Deutschlands Vergangenheit oder Gegenwart. Böll, der Zornige, schien plötzlich sanft geworden, versöhnlich, heiter. Wurde er sonst nicht müde, den Machthaber in Kirche und Staat ihre Verantwortung vorzurechnen für die Misere der Menschen, schien er hier ein Loblied auf das kleine Glück der kleinen Leute zu singen. Malte er eine Idylle, die es den Lesern leicht machte, sich in das Land und das Buch zu verlieben?

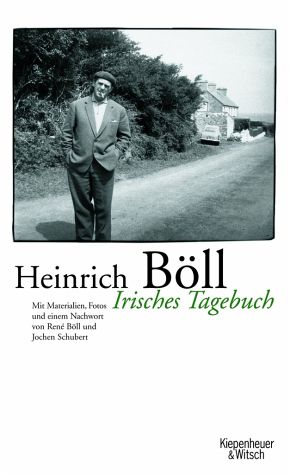

Irisches Hochmoor, südlich von Achill Island

Wer genau liest, spürt auch im „Irischen Tagebuch“ Bölls Grimm, vor allem beim Blick auf den Klerus. Doch er war Gast in diesem Land und deshalb behutsam im Urteil. „Auf dieser Insel also wohnt das einzige Volk Europas, das nie Eroberungszüge unternahm“, heißt es zu Beginn. Man merkt, dass Böll im armen, aber fröhlich-frommen Irland vor allem eine Gegenwelt sah zu jenem Deutschland, das so wenige Jahre zuvor Europa in Trümmer gelegt hatte und sich nun mit nüchternem Fleiß daran machte, eins der reichsten Länder des Kontinents zu werden.

Die alte, zutiefst romantische deutsche Sehnsucht nach einer solchen besseren, wärmenden Gegenwelt ist es wohl, die dem Buch noch heute so viele Verehrer einträgt. Doch Irland ist anders geworden inzwischen. Seit den neunziger Jahren erlebt es sein Wirtschaftswunder. Niedrige Steuersätze, der Internet-Boom, Geld der EU haben die grüne Insel vorübergehend in den Celtic Tiger verwandelt. Auch die Auswirkungen der Finanzkrise scheinen inzwischen überwunden.

Der stete Auswandererstrom, der seit den großen Hungersnöten in der Mitte des 19. Jahrhunderts Millionen aus dem Land spülte, weil das Land sie buchstäblich nicht ernähren konnte, ist nahezu versiegt. Überall wird gebaut, rings um die Städte und Städtchen stehen Siedlungsnester aus schlanken Einfamilienhäusern, Doppelhäusern, Reihenhäusern, als hätten Riesen gerade eben ihre Bauklötzchen in die Landschaft gestellt. Wie nach überlangem Winterschlaf scheint das Land sich zu räkeln, zu recken und neue Kräfte zu erproben.

Dieses Erwachen ist auch an Achill Island nicht spurlos vorübergegangen. An manchen Stellen der Landstraße nach Keel und darüber hinaus drängen sich jetzt Ferienhäuser, warten auf Wochenendgäste aus Dublin oder Urlauber vom Kontinent. Noch sind es wenige, noch verlieren sie sich in der zeitlosen Leere der Insel. Ein paar Meilen hinter Keel ist man auch heute allein mit Moor und Schafen.

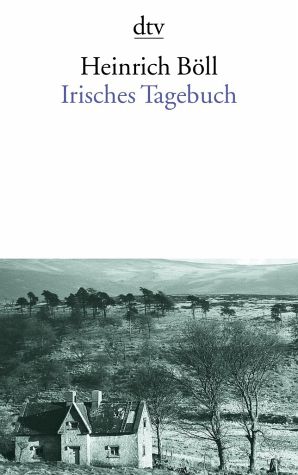

Hinterland von Achill Island

Doch selbst hier wäre ein Schriftsteller, wenn er es will, via Notebook und Netz den publizistischen Schlachtfeldern seiner Zeit so nahe wie auf dem Times Square, der Fleet Street oder Unter den Linden. Wer heute der Welt entkommen will an ihren Rand, muss ihre Fangarme noch energischer kappen als einst.

Trotz allem ist in Irland das Leben den Mythen noch immer näher als anderswo. Auch Böll begegnete ihnen hier, als Alltäglichkeiten maskiert, und hielt sie fest in seinem Tagebuch. Am Hang des Slievemore etwa, des anderen großen Bergs der Insel, liegt der Friedhof von Keel. Er ist Meilen vom Meer entfernt, aber doch von der Küste aus unübersehbar wie eine monumentale Inschrift. Man sieht die Gräber, sieht die Mauer, die sie einfasst und die weit ausgreift, wie um daran zu erinnern, dass sie noch lange nicht alle umschließt, die hier ihren Platz finden werden, und sieht einen Kutter, der mitten im Land gleich an der Friedhofsmauer vor Anker gegangen ist. Wer näher kommt, begreift, dass er von seinem Besitzer ins Trockene gebracht, dass es zur Reparatur an die Mauer gelehnt wurde, und doch bleibt der Schreck, vor Charons Fähre zu stehen, die angelegt hat am Friedhof, startklar um die nächste Fracht über den Styx zu bringen in die Unterwelt.

Als Böll nach Drumcliff fuhr, nordöstlich von Achill Island, zum Grab von W.B.Yeats, der 49 Jahre vor ihm den Nobelpreis entgegen nahm, lag das Land im Dauerregen und Krähen flogen um den Kirchturm „wie schwarze Schneeflocken.“ Es braucht nur wenig, dort das gleiche Bild vorzufinden wie er. Die Wolken hängen so tief und nass über Drumcliff Bay, dass man meint, mit erhobenem Arm hineingreifen zu können. Es ist ein schmales, graues Grab.

„Cast a cold Eye

On Life, on Death.

Horseman, pass by!“

hat Yeats auf seinen Stein schreiben lassen, der oben am Rand wie poliert ist von den Händen all der Besucher. Blicke beidem, rät Yeats, kalt ins Auge, Leben und Tod, und dann auf und davon.

Das nächste Restaurant ist nach ihm benannt, Yeats Tavern. Nach dem Essen ist die Welt wie ausgewechselt. Böen vom Atlantik haben die Wolken weggeschoben, den Himmel freigeräumt, nun liegt Sonne über den Hängen, die sanft abfallen zum Meer, und über Drumcliff Bay. Auf den Wiesen stehen Schafe im Wind, ihre Kiefer mahlen ungerührt. Zwischen ihnen springen die Lämmer durchs Gras.