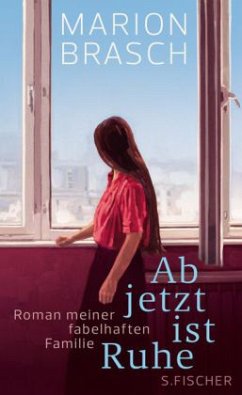

Der Nackte, seine Nüsse und der Zwang zur Ironie

Sicher, Christian Kracht predigt kein rechtes Gedankengut. Aber ist sein Imperium deshalb schon ein guter Roman? Und warum findet Kracht es chic, sich per Mail mit lauter politischen Wirrköpfen zu beschäftigen? Vielleicht hat Susan Sontag darauf eine Antwort.

Nun wird schon eine ganze Weile diskutiert über Christian Krachts Imperium und noch immer ist niemand auf die Idee gekommen, die Rechtsradikalen vor dem Buch zu warnen. Mir scheint das dringend nötig. Denn falls sie den Roman auf Empfehlung den Krawall-Kritikers Georg Diez kaufen, werden sie mächtig enttäuscht sein. Ich sehe Wehrsportgruppen mit Glatzen und Springerstiefeln vor mir, die ratlos in dem Buch blättern und nach den von Diez versprochenen „rechten Gedanken“ Ausschau halten. Und dann auf die Vision einer „mit dem indischen Sonnenkreuze eindrücklich beflaggten“ Münchner Feldherrnhalle stoßen, in der sich „alsdann ein kleiner Vegetarier, eine absurde schwarze Zahnbürste unter der Nase“, wichtig tut.

Wie Diez auf den Gedanken kam, ausgerechnet den Autor eines Romans, in dem Hitler derart abfällig präsentiert wird, mit Donnergrollen in der Stimme einen „Türsteher der rechten Gedanken“ (Spiegel vom 13. Februar) zu titulieren, dürfte sein Geheimnis bleiben. Zugegeben, rechtes Denken erschöpft sich nicht in Hitler-Verherrlichung. Aber auch rechte Intellektuelle, die sich für landläufigen Nationalsozialismus oder Faschismus zu fein sind, kommen in Krachts Roman nicht auf ihre Kosten. Zumindest, wenn man unter rechtem Denken die Rechtfertigung völkischer, nationalistischer, biologistischer, antisemitischer oder sonstwie rassistischer Argumente versteht.

In Krachts Roman werden solche Denkmuster vorgeführt, weil sie zu der Zeit um 1900, von der das Buch erzählt, gang und gäbe waren. Doch was der Erzähler darüber hinaus von seinen Figuren berichtet, ist für die Mitglieder keines Volkes sonderlich schmeichelhaft: Deutsche Kolonialherren treten als moralisch verkommene Säufer auf, Franzosen als „petit bourgeois“, die noch mehr trinken, dazu einige besoffenen Amerikaner und Australier als barbarische Schläger oder herzlose Kapitalisten. Ein Tamile erweist sich als Hoteldieb und ein Helgoländer als Kinderschänder,. Indische Arbeiter auf den Fidschi-Inseln werden als leichtgläubige Sekten-Anhänger vorgeführt und die eingeborenen Südsee-Insulaner als gemütliche Menschenfresser.

Unvoreingenommenen Leser dürfte es schwer fallen, aus all dem spezifisch rechte, nationalistische Ideen des Erzählers herauszulesen. Eher ließe sich auf eine recht umfassende Menschen- und spürbare Alkoholikerverachtung schließen.

Zur Ironie verdammt

Wenn Georg Diez dazu noch den fingerdick aufgetragenen ironischen Ton nicht nur im Imperium, sondern auch in Krachts und David Woodards Email-Buch Five Years überhörte (oder überhören wollte), stärkt das mein Vertrauen in seine literaturkritischen Fähigkeiten nicht. Sein nachgeschobener Rechtfertigungsversuch (Spiegel vom 20. Februar 2012), er könne das Imperium Krachts „nicht mehr mit der Brille der Ironie lesen“, macht die Sache nicht besser, im Gegenteil. Denn es wäre mehr als halsbrecherisch, sich einer Figur wie August Engelhardt ironiefrei zu nähern. Nicht allein weil dessen Idee, er könne durch Nacktheit, Sonne und Kokosnüsse die Welt erlösen und Unsterblichkeit erlangen, milde formuliert ziemlich extravagant ist. Sondern weil jedwede Welterlösungsprogramme inzwischen nur noch eine sehr relative Überzeugungskraft entfalten.

Wir sind heute solchen Programmen gegenüber zur Ironie verdammt. Denn die Moderne besitzen keine letzten Gewissheiten, die für jedermann verpflichtend wären, weder im religiöser noch in weltanschaulicher Hinsicht. Wer die Augen nicht verschließt vor der Gegenwart, ist sich bewusst, dass grundverschiedene Glaubenswahrheiten und politische Überzeugungen gute Gründe für sich ins Feld führen können. Diese Überzeugungen liegen permanent miteinander im Wettstreit, ohne je einen alleinseligmachenden Sieger zu ermitteln. Also sollte jeder, der einen Standpunkt bezieht, sich und anderen eingestehen, dass es auch andere Standpunkte gibt, die mit gleichem Recht bezogen werden können, und er also nicht umhin kommt, den eigenen mit einer gewissen relativierenden Distanz, sprich: mit Ironie zu betrachten.

Das verleiht dem Denken der Moderne eine eigentümliche Bodenlosigkeit und Verbindlichkeitsarmut. Alles wirkt so unbestimmt und gut wattiert. Doch eine Epoche kann sich ihren geistesgeschichtlichen Ort nicht aussuchen. Es bleibt ihr nur, sich ihm zu stellen. In der modernen Literatur, der deutschen zumal, wird dabei gern der schmerzliche Nachteil betont, dass Einzelne sich nicht mehr in einem allgemein akzeptierten (göttlichen oder weltanschaulichen) Heilsplan geborgen fühlen kann. Auch in Krachts Romanen, vor allem in 1979, wird die Sehnsucht haltloser westlicher Wohlstandsbürger nach dem Aufgehobensein in umfassenden, totalitären Systemen spürbar. Dagegen findet der offenkundige Vorzug der politischen Moderne, die den Einzelnen vom Zwang zur Einordnung in Heilspläne oder Ideologien weitgehend befreit hat, literarisch viel seltener die angemessene Aufmerksamkeit.

Sonnenkult und Sonnenkreuz

Umso befremdlicher ist es, wenn Georg Diez wie ein trotziges Kind mit dem Fuß aufstampft, und Kracht mit mühsam aus dem ironischen Zusammenhang des Imperiums gerissenen Sätzen „antimodernes, demokratiefeindliches, totalitäres Denken“ vorwirft. Nüchtern betrachtet, zeichnet Kracht seinen Held Engelhardt als naiv verstiegenen, ebenso bedauerns- wie liebenswerten Wirrkopf. Als einen unbedarften Nachfolger jener hochbegabten Romantiker um Novalis, Brentano, die Brüder Schlegel oder Eichendorff, die bereits hundert Jahre vor Engelhardts Aufbruch in die Südsee die fundamentale Fundamentlosigkeit der Moderne literarische vermaßen – und als Spätromantiker schließlich Zuflucht in den Armen der Kirche suchten.

Doch Engelhardts „Sonnenkult“, mit dem er seiner Zeit ein neues geistiges Fundament (oder eine neue Mythologie, wie es in der Sprache der Romantiker heißt) verschaffen will, blieb historisch folgenlos. Wogegen es dem ebenso verqueren Kult ums „indische Sonnenkreuz“ des vierzehn Jahre jüngeren Adolf Hitler gelingt, totalitäre Macht zu entfalten und alle Nicht-Kultgläubigen (sowie alle, die der Kult zu „Untermenschen“ erklärt) mit dem Tod zu bedrohen. Die Ursachenforschung zu diesem weltpolitischen Desaster füllt mittlerweile Bibliotheken.

Was Diez auf Teufel komm raus als Skandal hinstellen will, folgt also durchaus einer gewissen historischen Logik. Aus entsprechendem geistesgeschichtlichem Abstand betrachtet, lassen sich in Engelhardts Geschichte tatsächlich, wie Kracht schreibt, „manchmal Parallelen zu einem späteren deutschen Romantiker und Vegetarier“, (also zu Hitler) ausmachen. Rigoristen der politischen Korrektheit könnten versucht sein, in diesem Satz eine Verharmlosung Hitlers zu sehen. Doch ein Indiz für spezifisch rechtes Denken ist es nicht.

Stil betonen heißt Inhalt vernachlässigen

Entsprechendes findet sich auch nicht in Krachts Email-Wechsel mit dem politisch wenig zurechnungsfähigen amerikanischen Künstler David Woodard. Beide kokettieren in dieser Korrespondenz mit ihrem spielerischen Interesse für Despoten, Terroristen, Eugeniker oder alte Nazis. Aber diese Vorliebe bleibt ganz und gar oberflächlich, ist von einer Lust an der satirischen Provokation getrieben, ohne dass eine ernstzunehmende politische Faszination spürbar würde. Mal bittet Kracht Woodard darum, einen Artikel über eine nach dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Il benannte Blume zu schreiben. Mal fiebert er einem Interview mit Carmen bin Laden, der Schwägerin Osama bin Ladens, über Make-up entgegen. Mal beglückwünscht Woodard zu dem Vorhaben, eine Hymne für Nordkorea schreiben zu wollen. Mal plant er eine Reise nach Nueva Germania in Paraguay, einem von Nietzsches Schwester Elisabeth und deren antisemitischen Ehemann Bernhard Förster gegründeten Dschungeldorf, das ein Zufluchtsort der arischen Rasse werden sollte.

Mit Susan Sontag lässt sich der digitale Schriftwechsel der beiden Freunde als Form eines scheinbar politisierten „Camp“ verstehen. Die Mails leben von einer esoterischen Freude an allem, was in der westlichen Medienwelt üblicherweise als anstößig, unvernünftig, bedenklich, bizarr oder tendenziell gefährlich gilt. Womit das Reiz-Reaktions-Schema dieser Korrespondenz schnell durchsichtig wird: Wer oder was auch immer im Medienbetriebs als schlechthin verurteilenswert betrachtet wird, reizt die beiden Freunde ganz besonders. Für sie ist es eine Frage des Stils, eben das für sich in den Mittelpunkt zu stellen, was nach gängigen Ansichten die Rolle des Bösen, des Verworfenen oder schlechten Geschmacks spielt.

Susan Sontag hat diese künstlerische Strategie überzeugend beschrieben: „Camp ist eine Art unter anderen, die Welt als ein ästhetisches Phänomen zu betrachten. Nicht um Schönheit geht es dabei, sondern um den Grad der Kunstmäßigkeit, der Stilisierung.“ Und: „Den Stil betonen heißt den Inhalt vernachlässigen oder eine Haltung einzuführen, die im Hinblick auf den Inhalt neutral ist. Es versteht sich von selbst, dass die Erlebnisweise des Camp unengagiert, entpolitisiert – oder zumindest unpolitisch – ist.“

Mit anderen Worten: Es wäre albern, das gelegentlich pubertäre und oft schnöselige Geplänkel zwischen Kracht und Woodard irgendeine politische Bedeutung oder auch nur politische Intention unterstellen zu wollen. Viel eher ist es eine Art Code, mit dem sich zwei notorische Selbstdarsteller gegenseitig ihrer Attitüde und ihrer Bedeutsamkeit vor einem kleinen Kreise von Gleichgesinnten versichern. Tatsächlich sehen manche in ihnen so etwas wie die Speerspitze der künstlerisch-intellektuellen Entwicklung unserer Zeit. Susan Sontags Camp-Essay ist übrigens rund fünfzig Jahre alt.

Ist Imperium tatsächlich ein Abenteuerroman?

Aber wenn es Kracht in seinem Imperium nicht um rechtes Gedankengut geht, worum geht es ihm dann? Ein Abenteuerroman ist sein Buch letztlich nicht, auch wenn Engelhardts Biographie eine Menge abenteuerliches Material bietet. Viel zu wenig Wert legt Kracht darauf, dieses Material vor seinen Lesern auszubreiten, sorgsam auszumalen und sinnlich anschaulich zu machen, um damit eine gewisse Neugier auf den Fort- und Ausgang der Geschichte anzustacheln. Die meisten Episoden von Engelhardts Leben werden nur knapp skizziert, manche Handlungslinien nur angedeutet oder plötzlich abgebrochen. Ein Gesellschaftsroman aus der Kolonialzeit ist Imperium ebenfalls nicht, viel zu lieblos und dürftig handelt Kracht das Milieu der Pflanzer auf den Südseeinseln ab. Auch hat das Buch als Entwicklungsroman eines scheiternden Romantikers kaum etwas zu bieten: Man erfährt fast nichts über Engelhardt Kindheit und Jugend, wenig über seine seelische Verfasstheit und auch über sein großes Projekt, den Sonnenorden, nicht viel mehr als Schlagworte.

Stattdessen gönnt Kracht einem vielköpfigen Schar von Statisten kurze Auftritte in seinem Roman. Sie tauchen im Umkreis Engelhardt oder der Nebenfiguren auf, werden mit wenigen Strichen schemenhaft skizziert und gleich wieder mit ein paar Bemerkungen zu ihrem weiteren Lebensweg aus dem Roman entlassen. Kafka, Hesse, Einstein, aber auch etliche andere unbekannte Gestalten holt so Kracht heran, nur um sie kurz darauf verschwinden zu lassen. In meinen Augen erzeugt das einen ganz hübschen Effekt: Kracht springt regelmäßig aus der Geschichte um Engelhardt heraus und zeigt wie aus der Vogelperspektive Randfiguren, die mit Engelhardt nur sehr zufällig und peripher in Berührung kommen – um dann wieder ihrer Wege zu gegen und ihre eigenen, unabhängigen Ziele zu verfolgen.

Kracht macht auf diese Weise erzählerisch eben jenes Fehlen einer alles und jeden überwölbenden Ordnung spürbar, dem Engelhardt mit seinem skurrilen Welterlösungsprogramm gern Abhilfe verschaffen würde. Der Roman führt so die Zersplitterung moderner Gesellschaften vor, unter der ihr Held leidet. Die Geschichte Engelhardts ist eben nur eine unter unendlich vielen anderen Geschichten, die parallel zu seiner zu erzählen wären, die aber letztlich nie in ein gemeinsames Ziel, ein höheres, sinnstiftendes Weltgesetz einmünden. Nein, diese chaotische Vielfalt setzt sich in einem endlosen Reigen fort – wie das Ende des Romans andeutet, das wieder in den Anfangssatz des Buches einmündet.

Es trifft den Leser wie ein Schlag

Unter diesem Gesichtspunkt gelesen, ist der Roman ganz lehrreich und gelungen. Ansonsten aber macht mir das Buch einen erstaunlich lieblos zusammengeschusterten Eindruck. Wenn viele andere Kritiker Krachts Imperium nach Georg Diez’ unverständlicher Attacke über den grünen Klee lobten, folgten sie damit in meinen Augen der nie wirklich überzeugenden Neigung mancher Fußball-Schiedsrichter zum Kompensations-Elfmeter.

Ich will das gern mit ein paar Beispielen belegen: Krachts Erzähler hält nie den altertümelnden Tonfall eines Romanciers des 19. Jahrhunderts durch, sondern verfällt immer wieder bruchstückweise in zeitgenössisches Deutsch. Das mag noch als eine – in meinen Ohren wenig reizvolle – postmoderne Sprachmixtur angehen. Aber wenn er Engelhardt unter anderem von einem „Rudel Delphine“ sprechen lässt, obwohl Delphine sich bekanntlich in Schulen zusammenfinden, oder unbeholfene Wortwiederholungen wie „Hin und her sinnierend, wie er ihn aufmuntern könnte, entsann er sich…“ abliefert, zeugt das von einer sprachlichen Sorglosigkeit, die gerade bei einem dandyhaft auftretenden Autor, der ein betont ästhetisches Weltverhältnis pflegt, befremdlich wirkt.

Wer das als läppische Kleinigkeiten betrachtet, sollte noch einmal jene Szene lesen, in der sich Engelhardts Gefährte Lützow in die Kolonialherrin Queen Emma verliebt. Lützow blickt in deren Gesicht und: „Es trifft ihn wie ein elektrischer Schlag.“ Es gibt, denke ich, wohl kaum einen Satz für den Moment plötzlicher Verliebtheit, der noch verschlissener und schlagersängerhaft banaler ist als dieser.

Die schulterzuckende Gleichgültigkeit, mit der Kracht hier seine Leser billig abspeist, zeigt sich auch in einer anderen, für den Roman noch ungleich wichtigeren Frage. Zunächst beschreibt Kracht seinen Helden, der bereits die ersten Jahre in seinem Südsee-Sonnen-Paradies hinter sich hat, so: „Engelhardt teilte nicht jene aufkommende Mode der Verteufelung des Semitischen, die der fürchterliche Richard Wagner mit seinen Schriften und seiner schwülstig-komischen Musik wenn nicht initiiert, dann aber allerorten salonfähig gemacht hatte.“ (S. 127). Gegen Ende des Romans aber tritt der Held plötzlich als entschiedener Judenfeind auf: „Ja, so war Engelhardt unversehens zum Antisemiten geworden; wie die meisten seiner Zeitgenossen, wie alle Mitglieder seiner Rasse war er früher oder später dazu gekommen, in der Existenz der Juden eine probate Ursache für jegliches erlittene Unrecht zu sehen.“ (S. 225)

Natürlich spricht nichts dagegen, wenn Kracht seine Hauptfigur zum Antisemiten werden lässt. Aber die Mühe, seinen Lesern Gründe oder wenigstens irgendein halbwegs plausibles Motiv für diese nicht nur politisch, sondern auch psychologisch bedeutsamen Wandlung zu liefern, macht er sich nicht. Offen gestanden fällt es mir schwer, in diesem willkürlichen Umgang Krachts mit seiner Hauptfigur etwas anderes als literarische Leichtfertigkeit zu sehen.

Gerade für einen Dandy aber, als der Christian Kracht von seinen Verteidigern gern beschrieben wird, müssten ästhetische, müssten literarische Kriterien besonders schwer wiegen. Wenn er auch über die leichherzig hinweggeht, verspielt er seine Rechtfertigung als Dandy.

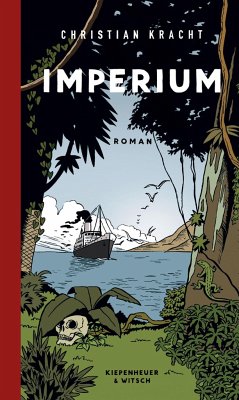

Christian Kracht:

Imperium

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012

242 Seiten, 18,99 Euro

ISBN 978-3-462-04131-6

Christian Kracht / David Woodard:

Five Years. Briefwechsel 2004-2009. Vol.1: 2004-2007

Herausgegeben von Johannes Birgfeld & Claude D. Conter

Werhahn Verlag, Hannover 2011

247 Seiten, 19,80 Euro

ISBN 978-3-86525-235-7