Das Leben zwischen Manta und Mazda

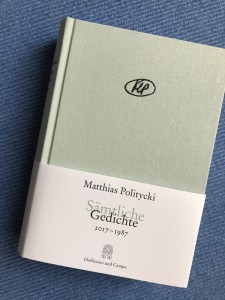

Matthias Politycki: "Sämtliche Gedichte 2017-1987". Mit einem Nachwort von Wolfgang Frühwald. Verlag Hoffmann und Campe. 32 Euro

Matthias Politycki gehört für mich zu den originellsten Dichtern, die wir derzeit in der deutschen Literatur haben. Seine Gedichte bereiten mir sinnlich und intellektuell immer wieder ein prachvolles Vergnügen. Jetzt hat Politycki einen umfangreichen Band mit seinen “Sämtlichen Gedichten 2017-1987″ auf den Buchmarkt gewuchtet, den ich jedem, der Gedichte als Genuss und nicht als literaturwissenschaftliche Decodierungsvorlage betrachtet, ans Herz legen möchte. Das Buch enthält außerdem ein kluges Nachwort von Wolfgang Frühwald. Matthias Politycki und sein Verlag Hoffmann und Campe haben mir erlaubt, eines der Gedichte hier im Blog vorzustellen und einen kleinen, hoffentlich erhellenden Kommentar hinzuzufügen. Der Kommentar mir zugleich Gelegenheit gibt, über eine Interpretation nachzudenken, die ich vor über zwanzig Jahren zu eben diesem Gedicht geschrieben habe. Mein Dank an Autor und Verlag!

Zuerst natürlich das 1994 entstandene Gedicht von Politycki:

Tankwart, das Lied vom Volltanken singend

Ist doch

ziemlich egal, ob du einer von denen bist -

einer der lausigen Lichthupenfürsten,

die (mit ner Beifahrerloge in Blond)

hier ihren Unterarm raushängen müssen

Ist doch

wirklich egal, ob du einer von denen bist,

die (mit ner schönen Bescherung zur Rechten

und auch drei schreienden Schrazen im Fond)

vollauf beschäftigt sind, Chips ranzuschaffen

Ist doch

völlig egal, ob ich dir deine Mühle jetzt

volltanken soll, denn schon morgen, da hab ich

den Tag komplett frei und da steig ich, ihr

windigen Manta- und Mazda-Rummurkser, ihr

hochwürdigen Audi- und Volvos-Schnarchsäcke, steig

in meinen Turbo-Metallic und dann: nix wie

weg! Mann, die Kurve gekrazt

bis zu

dieser, oh ja: dieser Tanke, und wenn ich

das Fenster dann kaum einen Spalt runterkurble und

keinen Mucks leiser gar dreh die Musik und auch

keinen Deut rauf in die Stirn etwa schiebe die

Brille mit blickdichtem Sonnenglas, wenn ich

dann nur so leicht nicke und – na? Ist doch

absolut schnurzpiepegal

Fitnesstrainer für die Erinnerung

Polityckis Gedicht hatte mir sofort gefallen, als ich es in seinem Band “Jenseits von Wurst und Käse” (1995) zum ersten Mal las. Also schrieb ich damals für Marcel Reich-Ranicki eine kleine Interpretation dazu, die er am 30. März 1996 in der FAZ in seiner Reihe “Frankfurter Anthologie” veröffentlichte. Die Chance, das Gedicht jetzt in dem 639seitigen Band “Samtliche Gedichte” wiederzulesen, gibt mir folglich auch Gelegenheit, mir nach gut zwanzig Jahren noch einmal meine eigene Interpretation vorzuknöpfen. Hat die Zeit etwas an dem Gedicht geändert oder an meinem Blick darauf? Denn es ist, auch wenn es das im ersten Augenblick vielleicht nicht gleich sichtbar wird, ein politisches Gedicht, dass zu politischen Reaktionen und Interpretationen herausfordert. Und die können sich im Laufe von über zwanzig Jahren ändern.

Aber zunächst einmal zur sprachlichen Seite der Angelegenheit. Denn damit begann ich damals meinen Beitrag zur “Frankfurter Anthologie”:

“Gute Dichter ziehen aus, neue Sprachterritorien zu erbeuten. Sicher, sie kennen jene wunderbaren Wortlandschaften, in denen die Poeten früherer Jahre und Jahrhunderte ihre Lyrikernte einbrachten, und sie tun sich dort ebenfalls um. Aber solche bereits bekannten Areale allein genügen ihnen nicht. Sie wollen Neuland gewinnen und erforschen – denn die wissen, dass sich Sprache unentwegt wandelt.

Aber selbst unter den Autoren, die in ihren Versen der ständigen Spracherneuerung auf den Fersen bleiben, bilden sich immer wieder fade Konventionen aus. So ist in der deutschen Gegenwartslyrik oft – mit wackerer Gesinnung, aber meist ein wenig abstakt – die Rede von übertriebenem Wohlstand oder vergifteter Natur, von der Fremdheit zwischen den Menschen und deren mangelnder Selbsterkenntnis. Sehr selten dagegen treten in Gedichten unserer Jahre ‘Tankstellen’ oder ‘Chips’, ‘Mazda-Rummurkser’ oder ‘Volvo-Scharchsäcke’ in Erscheinung – und das ist verwunderlich, handelt es sich dabei doch um sehr zeitgenössische, sehr vertraute Phänomene. Kann es sein, dass in der Gegenwartslyrik unsere Gegenwart viel zu selten vorkommt?

Matthias Politycki (Jahrgang 1955) liebt es, die Leser seiner Gedichte mit alltäglichen, scheinbar banalen Worten und Wendungen zu konfrontieren, die nicht zum üblichen Lyrik-Vokabular gehören wie Sonne, Mond und Sterne. So ist das ‘Lied vom Volltanken’, das sein Tankwart singt, ganz auf das Adjektiv ‘egal’ eingestimmt: liebevoll gesteigert von ‘ziemlich egal’ über ‘wirklich egal’ und ‘völlig egal’ bis zu ‘absolut schnurzpiepegal’”.

Soweit damals meine ersten Bemerkungen zur Sprache des Gedichts. Diese Ansichten zu Polityckis Arbeit sind inzwischen weit verbreitet. Im Jahr 2000 rechnete ihn der Kritikerkollege Denis Scheck zu den wenigen Autoren deutsche Zunge, in deren Büchern man “ein Soundtrack des gelebten Lebens, eine Tonspur der bundesrepublikanischen Wirklichkeit” wiederfinden könne, wie Wolfgang Frühwald in seinem Nachwort dankenswerterweise zitiert. Ich war vermutlich nicht der erste und bin hoffentlich nicht der letzte, der sich über das große Talent Polityckis freut, bislang ungenutzte Sprachschätze unserer Zeit aus dem Sprechalltag zu bergen und in die Welt der Literatur zu überführen. Ich denke, diesen Punkt können wir abhaken, an dieser Leidenschaft dieses Autors und der entsprechenden Qualität seine Bücher besteht heute kein begründeter Zweifel mehr.

Nach diesem Einstieg bog in meiner Interpretation dann zu dem gesellschaftspolitischen Aspekt des Gedichtes ab. Denn das darin so liebevoll gesteigerte Adjektiv “egal” sah ich und sehe ich auch heute als deutlichen Hinweis an:

“Das unscheinbare Wort ist, so zeigt Polityckis Gedicht, zu einem zentralen Begriff unserer weitgehend egalitären Gesellschaft geworden. Natürlich gibt es nach wie vor Unterschiede zwischen den einzelnen Milieus, zwischen ‘lausigen Lichthupenfürsten’ oder braven Familienvätern mit ‘drei schreienden Schazen im Fond’, zwischen Mazda- oder Audi-Besitzern. Und natürlich werden diese feinen Unterschiede, die nüchtern betrachtet minimal sind, von den Beteiligten gern mit ungeheurer Bedeutung aufgeladen, um sich zumindest die Illusion einer gesellschaftlichen Rangordnung zu retten.

Aber letztlich stehen wir, erinnert uns Politycki, dann doch alle an der gleichen Tankstelle. Das einst so gravierende soziale Gefälle ist letztlich in beträchtlichem Maße applaniert worden. Der Tankwart, der seine Kunden bedient, ist heute kein Diener mehr, und die anderen sind nicht seine Herren. Schon morgen hat er ‘wieder komplett den Tag frei’ steigt in seinen ‘Turbo-Metallic’, fährt zu nächstgelegenen Zapfsäule und ist dort seinerseits Kunde, der auf ein beiläufiges Nicken seines mit ‘blickdichtem Sonnenglas’ bewehrtem Kopf eilfertig umsorgt wird.”

Unschwer zu merken, dass damals meine Lektüre von Pierre Bourdieus “Feinen Unterschieden” seine Spuren im Gedicht-Kommentar hinterlassen hat. Aber ebenso unschwer ist zu spüren, dass der Kommentar vor der Agenda 2010 geschrieben wurde, die zwischen 2003 und 2005 unter Kanzler Schröder die Realitäten des Landes veränderten. Der Begriff “egalitär” gehört nicht zu den zentralen Begriffen, mit denen man derzeit den aktuellen Zustand der Bundesrepublik zu beschreiben versucht. Wenn heute vielmehr von einer “neuen Spaltung” der Gesellschaft gesprochen wird und davon, dass es eine beträchtliche Gruppe von Bürgern “angehängt” fühle von der Entwicklung des Landes, werden die Ursachen dafür regelmäßig auf die Agenda-Politik zurückgeführt.

Ob diese gegenwärtig sehr geläufige Diagnose richtig ist oder unzureichend, ob es dem Land ohne Agenda 2010 heute besser ginge oder nicht, möchte ich hier gern dahingestellt sein lassen. Es interessiert mich bei der Lektüre dieses Gedichtes (samt meiner Interpretation) im Grunde nicht. Darüber wäre in einer zähen und hoffentlich mit zuverlässigen soziologischen und wirtschaftspolitischen Fakten unterfütterten Debatte zu streiten.

Im Hinblick auf das Gedicht scheint mir anderes wichtiger: Nämlich seine Kraft, eine inzwischen fast 25 Jahre zurückliegende gesellschaftliche Atmosphäre beim Lesen zu vergegenwärtigen – eben weil es die Tonlage dieser Zeit und ihr Sprachmaterial literarisch so kunstvoll konserviert hat. Die Sprach-Sinnlichkeit und die Sprach-Freude Polityckis hat einen bestimmten gesellschaftlichen Moment durch das saloppe Schwingen der Verse, durch die kunstvolle Lässigkeit des Tonfalls eingefangen. Er führt seinen Lesern nicht nur einen Ausschnitt des Lebens unter egalitären Verhältnissen vor, er lässt sie diesen Moment mit Worten noch einmal nachschmecken. Mit Sonne, Mond und Sternen, also mit dem traditionell gewohnten lyrischen Sprachmaterial, das große Teile der zeitgenössischen Lyrik hierzulande noch immer dominiert, wäre das wohl kaum möglich. Politycki erfüllt so eine uralte Aufgabe der Literatur: die sinnliche Vergegenwärtigung von Vergangenheit. Er ist ein Fitnesstrainer für die Erinnerung.